Весной 2012 года в бельгийском Льеже, который ничем не примечателен, кроме участия в нескольких фильмах братьев Дарденн и рекордного уровня безработицы, трое парней убили четвёртого. 32-летний Ихсан Жарфи сел в машину к подвыпившим незнакомцам, пообещав показать местечко, где можно кутнуть с девчонками. По пути он обмолвился о своей гомосексуальности, за что был жестоко избит и брошен раздетым где-то за городом. Там он умирал около четырёх часов и был найден спустя две недели случайным собаководом.

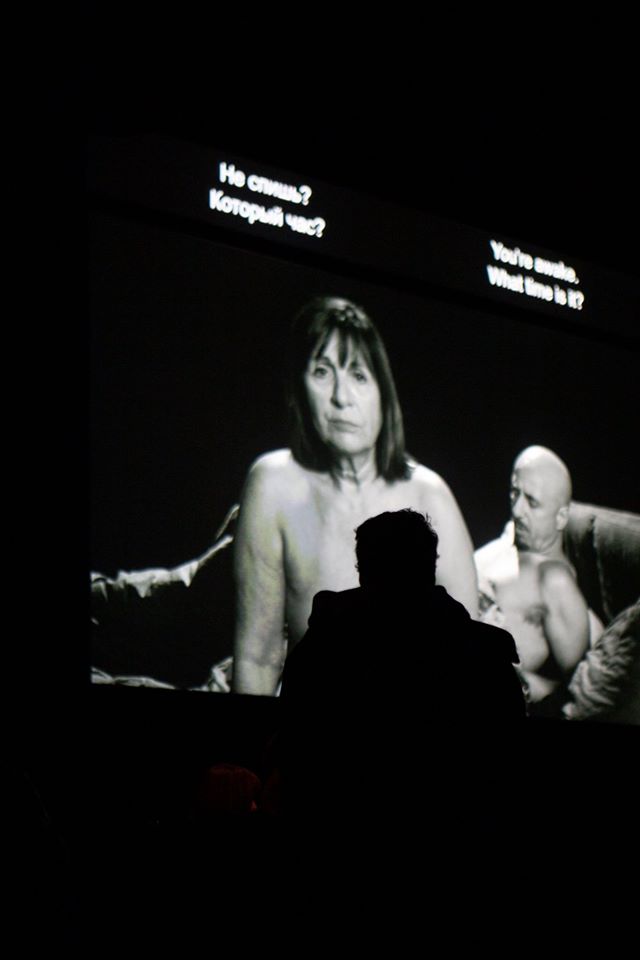

Эту историю режиссёр Мило Рау выбрал для очередного спектакля театральной компании «Институт политического убийства». Она имеет целью реформирование театра и сосредоточена на текущей повестке вместо постоянной адаптации сюжетов далёкого прошлого. «Репетиция. История(и) театра (I)» — это первая серия проекта, посвящённого устройству и возможностям сценического действия. Постановка начинается с кастинга для непрофессиональных актёров на роли Ихсана, его близких и убийц, и заканчивается скрупулёзным восстановлением хода событий, вплоть до выезда настоящего автомобиля. Действия людей на сцене дублируются на экране; когда начинается воспроизводство истории Ихсана, реальный ряд как бы догоняет видео, а ближе к кульминации они встречаются.

Рау не любит слово «документальность», и то, что он делает — скорее не документалистика, а реализм. При этом он ни на секунду не даёт зрителю забыть о том, что тот находится в театре. На обнажении приёма построена добрая половина действия: нам предъявляют все уловки и инструменты, вплоть до музыки и техники удара на сцене. Нас знакомят с актёрами: как их зовут, чем они занимаются, во что верят, какую музыку любят. Подпускают рефлексии по поводу механизмов игры (вот перед нами Сабри Саад Эль-Хамус, а вот — тень отца Гамлета; как происходит перевоплощение?), основ режиссуры (как начать спектакль и чем закончить его?) и современного состояния театра (темнокожий Том Аджиби сетует, что сейчас в Европе он может либо играть черного, либо играть в постановке, которая протестует против этого стереотипа, либо танцевать).

И всё это даёт зрителю возможность прочувствовать театральную магию в действии: сначала актер рассказывает тебе, как он будет играть, а потом играет — и ты забываешь, что он не равен персонажу! На кастинге Сьюзи Кокко раздумывает о том, может ли раздеться перед камерой, а всего через несколько минут мы видим её, она совершенно голая, и физически, и морально, она смотрит на нас невидящими глазами: сын не поздравил её с днём рождения, не отвечает на звонки и смс. И это действительно страшно, ведь мы уже знаем, почему. Всё это напоминает работу фокусника: когда пила вгрызается в дерево ящика с лежащей в нём барышней, сердце ёкает, несмотря на уверенность в том, что это фокус. А здесь оно ёкает тем сильнее, что фокус-то по следам настоящей смерти. И чем больше условность, чем сильнее разрыв происходящего и реальности (как в сцене избиения), тем сильнее металлический привкус последней. Потому что настоящий Ихсан в конце не надел обратно окровавленную майку и не спел любимую песню.

Двойственность природы театра, который и жизнь, и игра, для Рау — инструмент для проявления двойственности природы человека. Себастьен Фуко сначала плачет, сочувствуя Ихсану от имени его бойфренда, а потом убивает его, представляя другую роль. Как эта метаморфоза происходит в реальности? Исполнитель роли ещё одного убийцы был у него в тюрьме, и его потрясло совпадение их жизненных траекторий: детство с пьющей матерью, жизнь с отцом после 11-12 лет, работа каменщиком, увольнение после травмы спины и безработица. А теперь они находятся по разные стороны от решётки. Что нужно человеку, чтобы стать преступником? Насколько мы в каждый из моментов своей жизни близки к выбору подобного пути? Спектакль как будто разворачивает зрителя вовнутрь, знакомя его с самим собой, как только что с Томом или Сьюзи.

В этой связи интересна последняя сцена, в которой Том-Ихсан воспроизводит момент, когда-то впечатливший его в постановке Важди Муавада: встаёт на стул и засовывает голову в петлю, предлагая зрителям выбрать, будет ли он жить или умрёт. На первом показе в Петербурге приезжий американец из зала ринулся спасать его. Но это скорее не подразумевалось: сами актёры говорят, что из сотни подобных случаев было два или три. Да и сцена слишком коротка для того, чтобы кто-то раскачался на решительные действия — а если бы реакция требовалась, Рау устроил бы всё так, чтобы она следовала больше, чем в трёх процентах показов. И это единственный момент, когда он действительно жесток: он не даёт зрителю шанса изменить реальность, исправить её — спасти Тома, спасти Ихсана. Потому что это всего лишь театр. Хоть и склеенный с правдой, как видео — со сценическим действием, хоть и не менее настоящий. Потому что мёртвых не воскресить (даже если разговаривать с ними, как несчастный псих из истории в прологе). Но ведь можно быть умнее и внимательнее с теми, кто ещё жив?

Поэтому главное всё же произойдёт в голове зрителя, когда погаснет свет. И он должен будет ответить себе: что он делает, когда кому-то рядом грозит опасность, и не факт, что ненастоящая? Такое вот шекспировское зеркало (ох, не зря был помянут «Гамлет») держит Мило Рау перед каждым человеком в зале .

И перед собой как тем, кто делает театр здесь и сейчас. Как можно перепоставить, повторить реальность на сцене? Что даёт такая перепостановка — участникам событий, актёрам, зрителям в другом месте и времени? Является ли насилием работа режиссёра с актёрами (например, когда он заставляет их плакать или раздеваться)? Может ли эта их маленькая боль служить большой цели (бойфренд Ихсана говорит, что, чувствуя боль, он как будто становится ближе к нему, разделяет то, что ему пришлось пережить)?

Но и те, кто делает театр, и те, кто его смотрит — единицы одного и того же общества. И как общество они тоже видят своё отражение. Разбирая спектакль, как конструктор, и собирая его на наших глазах по схеме, заданной жизнью, Рау задевает огромное количество проблемных точек и затрагивает массу очень сложных вопросов, не предполагающих однозначного ответа. Где лежат истоки нетерпимости (по цвету кожи, вероисповеданию, сексуальной ориентации etc)? Как среда влияет на склонность к агрессии? Почему тот, кто вот-вот станет жертвой, не чувствует опасности? Можно ли спровоцировать насилие и виновата ли в нём жертва? Как принять потерю близкого? Как её пережить?

При этом зритель выступает не подглядывающим или судьёй, как в конвенциональном театре, но свидетелем, как в фильмах пресловутых братьев Дарденн. А режиссёр отказывается от роли демиурга и не даёт вообще никаких ответов: никто не знает, как и почему всё было на самом деле. Нет, сцена преступления воспроизведена почти поминутно. Но почему Ихсан сел в машину к трем пьяным мужикам? Почему никто из них не счёл разумным остановиться? Почему его бросили умирать?..

Знаете это ощущение, когда ударишься локтем, и удар придётся на нерв, и рука потом болит? Столько здесь разных «почему», что этот спектакль именно такой: он болит и тревожит ещё долго после того, как выходишь из зала.