Василий Валериус – главный художник Театрального центра «Вишнёвый сад», книжный график и педагог в Театральном институте им. Б. Щукина. Его сценография требует отдельного разговора, ведь она отсылает к сложным размышлениям о природе современного искусства в целом. В обратной проекции художественная жизнь, рождённая фантазией Валериуса, выглядит как видение сновидца, но кальдероновская формула «жизнь есть сон» не исчерпывает весь её смысл.

Сегодня в театре всё чаще новаторство ошибочно видят в примитивных фокусах и спецэффектах. Отсюда: слепое следование модным трендам грозит потерей самобытности. Поэтому усложняется оценка по-настоящему важных для театрального процесса сценографических обретений. А они встречаются буквально в каждом эскизе Василия Валериуса, разрушая привычное восприятие самой профессии театрального художника.

Вы, будучи книжным графиком, случайно оказались в театре. Расскажите, как это произошло.

В 1972 году я уже был вполне состоявшимся профессионалом, выиграл всемирный конкурс книжной графики и по-приятельски помогал Александру Вилькину оформлять отрывки в училище. Он, будучи таганским артистом, заочно закончил режиссёрское отделение в театральном училище им. Б. Щукина. Тогда их в приказном порядке распределяли по городам и весям, где они делали дипломные работы. Вилькин меня просит: «В Красноярске мне дали возможность поставить спектакль, и я хочу, чтобы ты сделал мне сценографию». Я в достаточной степени профессионал в своей отрасли, чтобы понимать, какое это дилетантство. Но жена меня тогда уговорила: «Он твой друг, ты должен поехать!» И я поехал, не имея никакого представления, что меня ждёт. На месте выяснилось, что в театре отсутствует завпост. И тут я завёлся на слабо!

Что это был за спектакль?

Это был спектакль по пьесе Георгия Полонского «Побег в Гренаду». Он писал про школу, но я сделал сценографию, где не было ни одной парты. Намучался я ужасающе…

Что вам помогло довести начатое до конца?

Во-первых, я «носорог» по внутреннему складу. Носорог, если бежит по дороге и встречает на пути ящик, оббегать не будет, а просто его снесёт. Во-вторых, у меня наследственное пристрастие к огромным пространствам (не могу это поставить себе в плюс, но такое пространство для меня счастье). Мы сделали спектакль, который прошёл с большим успехом! Вернулись настоящими победителями.

Как же вы обошлись без парт в спектакле о школе?

Вся сцена была покрыта белым пандусом, который поднимался под некоторым углом от зрителя назад. На нём были начертаны тоненькие чёрные линии, вверху – звёздное небо, а в центре, на горизонте – школьная доска, которая закрывала точку схода. Всё пространство устремлялось к этой доске, но точка была закрыта. И странным образом создавалось нужное ощущение какой-то жестокой замкнутости, искусственности. Всё получилось! Вообще, книжные графики с большим успехом работают в театре по той причине, что это работа с литературным материалом и, что самое главное, работа со смыслами.

Современная сценография успешно работает со смыслами? К сегодняшней сценографии у меня большие претензии. Бывает упоительно красиво (талантливых людей много), но мимо смысла. Более того, это гордость и предмет самоуважения – удалось сделать мимо смысла!

Какой смысл вы вкладываете в образ креста, который встречается во многих эскизах?

Я человек не воцерковленный, поэтому крест как религиозный символ меня не особенно заботит. Крест – это графическое выражение драматического пересечения. Есть поток, энергетический луч снизу вверх и другой, который его перечёркивает. Одно принадлежит космосу, другое – земле. На стыке возникает невероятное излучение энергии!

Работа над каким спектаклем сыграла решающую роль в становлении вас как театрального художника?

«Чайка» в Театре Вл. Маяковского – спектакль, с которого началась моя известность. Это был 1978 год. Вилькин ушёл из Театра на Таганке, потому что Любимов не давал ему самостоятельно ставить спектакли, используя как мастера скрупулёзной работы с актёром (это он делает блестяще до сих пор). В результате Вилькин перешёл в театр им. Вл. Маяковского.

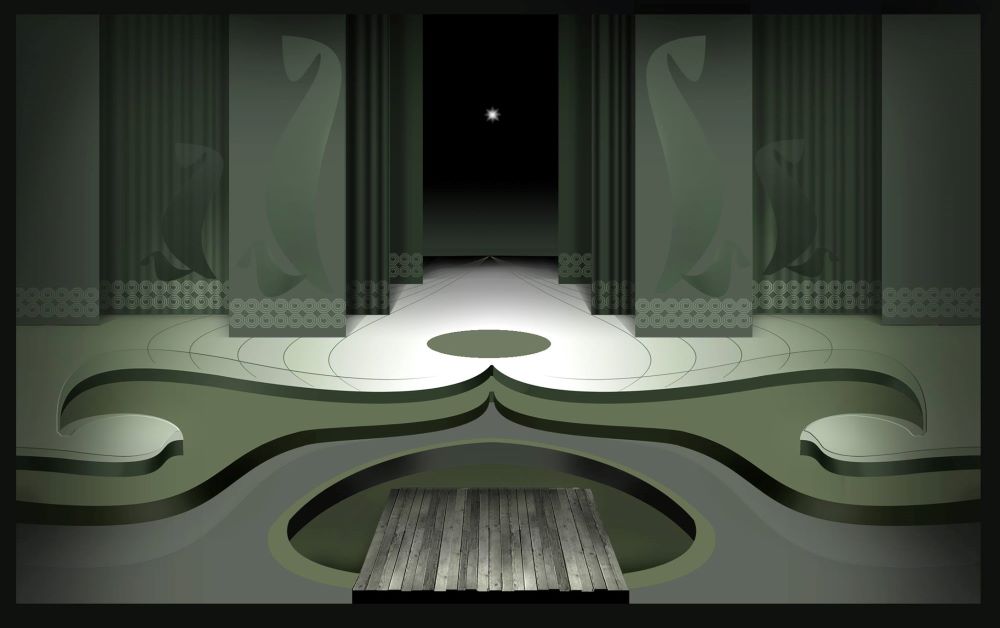

Обстановка в чеховских пьесах, как доказывает история, особенного значения не имеет, потому что атмосферу рождают тексты героев. Василий Валериус это чувствует, освобождая пространство сцены от громоздкой мебели и деталей, стирая все приметы движущегося времени. Витиеватые линии без начала и конца рождали какой-то космический рисунок, соединяя реальность и фантазию, материальный и невидимый мир. Критики подчёркивали, что такой эффект усиливал нравственный максимализм, с которым режиссёр Александр Вилькин рассматривал персонажей «Чайки»: без жалости, без излишней чувствительности и пафоса. Наверное, холодная пустота приближала чеховских людей к Общей мировой душе, которую они страшились и которой безропотно подчинялись.

Каким вы тогда увидели пространство чеховской «Чайки»?

Работая над эскизом, я поставил перед собой задачу: сделать пространство в стиле модерн, где всё плавно, певуче, но резко ломается под прямым углом. Ниспадающие террасы высотою по 20 см. образовывали систему струящихся силовых линий, навязывая персонажам плавные, текучие мизансцены, и только Треплев (Игорь Костолевский) позволял себе пересекать это пространство свободно, в любом направлении. В качестве задника и кулис я повесил мхатовский занавес с «волютой», но чайку помещать туда всё же не стал. Комплиментов я тогда наслушался много.

В вашей версии Треплев выступал как гений или неудачник?

Режиссёр хотел, чтобы было понятно – перед нами гений, человек не от мира сего. Отталкиваясь от этой задачи, я и старался создать ощущение, что Треплев выпадает из метрики сценического пространства. Проблема режиссёрской концепции в том, что текст, который произносит Нина не даёт возможности поверить в гениальность персонажа. Этот текст большими кусками цитирует Мережковского. Вилькин нашёл эти цитаты. Из этого мы видим, что сам Антон Павлович очень сомневался на счёт «новых форм».

Вы оформили всего два спектакля по чеховским пьесам и вторым стал «Вишнёвый сад» в одноимённом Театральном центре. Как вы для себя определили основную идею произведения?

Тема безвозвратной потери невероятной красоты, обусловленной сменой цивилизационно парадигмы в России. Фирс говорит: «Мы вишню возами отправляли». А сейчас эту вишню никто не покупает, поэтому остаётся только одна красота, прагматизм исчез. В ХХ веке Россия вступала в потрясающий расцвет. Если бы не война 1914 года, мы бы жили совсем в другой стране. Такое количество меценатов, которое было тогда нигде и никогда больше не случалось. Поразительно! Это опиралось на Лопахиных, которые выйдя из крестьян, становились промышленниками.

Как удалось передать это ощущение в сценографии?

Первый акт. Раневская возвращается домой. Детскую комнату и гостиную я превратил в русский усадебный рай: нежные белые фарфоровые деревья с синими цветами и плетённая мебель. В финале первого акта, когда герои уходят спать, наступает пауза, раздаётся музыкальный акцент, и все цветы улетают наверх, деревья остаются голыми. Второй акт – «завтрак на траве», вечереет, импрессионизм. Следующий акт – чёрный бал, все танцуют, Шарлотта показывает фокусы, а где-то на торгах продают имение. Элементы те же, но меняется принцип световой партитуры. Финал – всё продуто ветром, пустой дом, который ничего и никого не защищает.

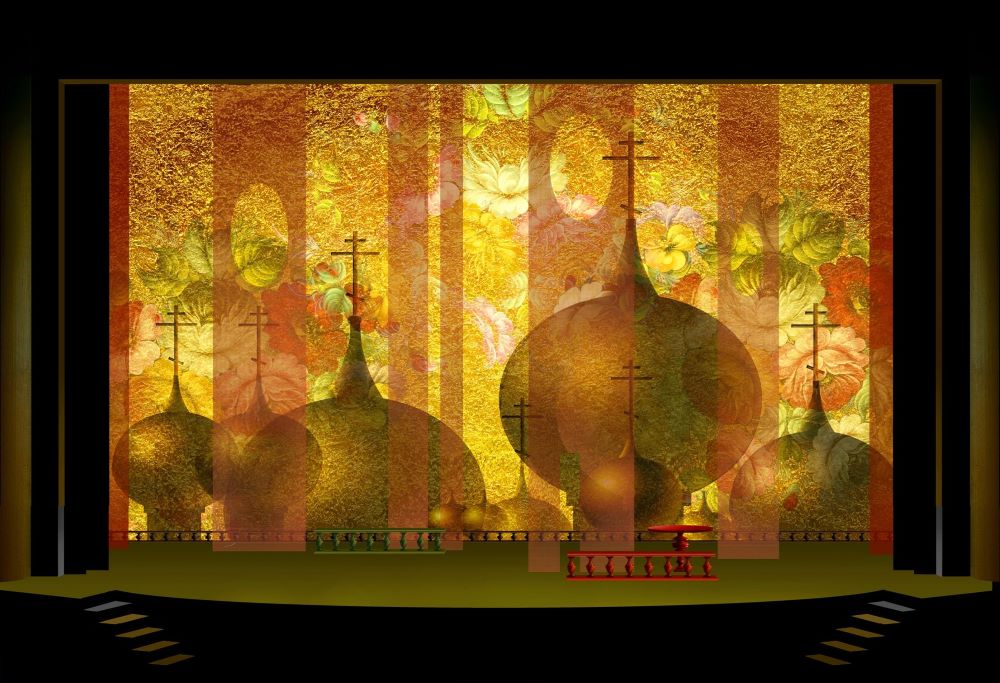

На сцене Театрального центра в вашем оформлении ещё идёт спектакль «Праздничный сон Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Банальная история у вас получилась оторванной от бытовой привязки. Как удалось этого достичь?

Цветы с настоящих жостовских подносов и чрезмерное, невозможное количество куполов. В первом акте на сцене плоская серая пустая стена кухни в доме Бальзаминовых с узкими просветами, сквозь которые проглядывается какой-то иной, золотой и сверкающий манящий мир. При перемене сцены стена эта исчезает, мы видим задник, выполненный из глянцевой золотой ткани, на которую проецируется совершенно разнузданная композиция из цветов и куполов. Когда ты перемещаешься по залу или качаешься в кресле, пятно максимальной яркости изображения перемещается вместе с точкой зрения. От этого возникает ощущение полной нереальности происходящего. Так видит мир человек, проснувшийся после сна в жару. Это и нужно было обыгрывать, но увы, режиссёр не обратил внимания на такую возможность, или принципиально не захотел покидать поле реальности.

Раньше эскиз оформления сцены делался практически вручную, сегодня на помощь художникам пришли компьютерные программы. Какие вы видите в этом положительные и негативные стороны?

Скажу крамольную вещь – в этом я не вижу никаких негативных сторон и вот почему… Компьютерная графика часто имеет вид абсолютно омерзительного мыла. Замечательно сказал Юрий Норштейн. Его спросили: «Используете ли вы в своей работе компьютер?» На что он ответил: «Приходится, но вообще я не люблю компьютер… Понимаете (сказал он великую фразу), компьютер лишает художника права на божественную ошибку». И это правда! Если мы говорим о станковом изобразительном искусстве, так оно и есть. Суть в том, что если ты художник, то ты порождаешь иные миры, нежели те, что породил Господь Бог (тем самым лезешь на рожон, богохульствуешь и узурпируешь божий промысел). Делаешь ты это кисточкой, пером или компьютерной программой – не имеет никакого значения. Вредность компьютера в том, что он будет тебе предлагать готовые решения, идеальные поверхности и массу всего того, что не является художественным, потому что порождено не тобой. Но если в совершенстве владеешь программой, это не помешает. И тут парадокс – владение программой ментально очень тяжело даётся художнику, потому что компьютер это как-бы левое полушарие мозга, рациональное. А у художника, естественно, превалирует правое эмоциональное полушарие.

Вы легко освоили компьютерные технологии?

Я стал осваивать компьютер, где-то в 1988 году. Тогда впервые прикоснулся к нему, как к инструменту, а мне было уже 45 лет. Помогло то, что я с детства любил всякую технику, поэтому легко и непринуждённо в это вошёл. Но потом мне понадобилось лет 20 для того, чтобы компьютер перестал мешать, чтобы перестало получаться то самое «компьютерное мыло».

Вы ставите сценографию в один ряд с архитектурой. Как вы объясняете такое родство?

Гениально выполненный театральный эскиз, как произведение искусства, может висеть в Русском музее, в Третьяковке или где хотите. Да будь он хоть гениальней Пикассо, всё равно нет абсолютно никакой уверенности, чтосценическое пространство получится убедительным. Конечно, в этом смысле сценография ближе всего к архитектуре, потому что это организация объёмов в пространстве в интересах создания художественного образа. Вы же не рисуете плачущую девушку, вы строите дом: он деревянный или бетонный, стеклянный или каменистый, он вообще какой? А сколько домов подряд стоит? А между ними будешь протискиваться или легко пройдёшь, раскинув руки? Вот это всё вместе взятое порождает эмоционально-психологическое излучение пространства и этим заняты архитекторы.

Будучи педагогом в Театральном институте им. Б. Щукина, вы принимаете непосредственное участие в воспитании будущих театральных режиссёров. Какие проблемы в современных подходах их образования вы видите?

Система воспитания у режиссёров визуальной культуры отсутствует. Их учат работать с артистами и только одним способом – чтобы было как в жизни. Главная проблема заключается в том, что их превращают в ползучих натуралистов. Яростное стремление сделать «так, как в жизни», потому что это энергетически гораздо легче. Если я посмотрю, как это устроил Господь Бог и устрою так же – это один уровень энергетических затрат, а если я устрою как-то иначе, я буду за это отвечать. Если у меня красное небо, значит апельсин должен падать не вниз, а вбок. Какая должна быть энергия для этого?! С возрастом человек утрачивает её и начинает соскальзывать в обычное, привычное и тем самым нехудожественное.

А что, на ваш взгляд, важно сформировать у будущего режиссёра?

Умение понимать пластический язык изображения, анализировать картинку, осознавать суть художественных задач, которые можно взвалить на плечи сценографии. Навык формулирования задачи формирования художественного пространства средствами сценографии и музыки, видеоинсталляции и световой партитуры в интересах проповеди, которую ты произносишь или исповеди, которой ты делишься со зрителями.

Рассматриваешь эскизы Василия Валериуса к спектаклям «Рядовые», «Вишнёвый сад» или нереализованные проекты «Борис Годунов», «Война и мир» и задумываешься в чём секрет их многогранности? Возможный ответ: всё дело в личном поиске красоты. Но возможен и другой: дар претворения пространства в отголосок нашей действительности. В такой формуле ощущается резонанс с ушедшими эпохами, но главное – предчувствие будущего. Пророческий тон сценографии Валериуса опережает развитие современного театра, который стремится к постоянному обновлению, но на самом деле делает растерянные шаги назад. А быть может, причина кроется в чём-то другом… Но важно не это.

В работах Валериуса лейтмотивом звучит идея борьбы против инертной жизни, на которую многие уже перестали обращать внимание, превратив в бездушный механизм. Широкие границы, соединение чётких, правильных линий с хулиганскими, конвертация смысла через метафорическую систему – дарят сценографии Василия Валериуса природное полнозвучие. Услышать музыку этих эскизов способны только большие режиссёры, которым есть что сказать зрителю.