Спектакль в театре «Кашемир» «Человек, который ждёт» поставлен режиссёром Сергеем Арониным по мотивам романа Алессандро Барикко «Море-океан». Итальянский писатель делит всех людей на «три сорта»: «те, кто живет у моря; те, кого тянет в море; и те, кто из моря возвращается живым». Герои его истории отправляются к морю, чтобы исцелиться, отыскать вдохновение, сделать открытие, отомстить, побороть страхи, но каждый находит одно из двух – жизнь или смерть. В основу романа положено подлинное событие – крушение фрегата «Медуза» в 1816 году. Тогда на плоту оказалось 147 человек. Капитан и губернатор французской колонии в Африке со свитой расположились на лодках. Предполагалось, что эти лодки должны были буксировать плот, но этого не случилось. 147 человек остались на плоту в открытом море, из них выжило всего 15 человек, 5 – скончались уже после спасения.

Место действия спектакля – таверна «Альмайер», напоминающая корабль с наклонившейся палубой, белыми парусами, танцующими от дыхания «студёного воздуха», каютами и даже мостиком для капитана. Сценография Андрея Климова подчеркивает условность повествования, будто подсказывая зрителю – не пытайтесь всё объяснить. Параллельно реальности существует иное измерение, именно по его законам развивается сюжет. На голубом фоне, как на полотне маринистов, прорисовано «мнимое совершенство, достойное божественного ока».

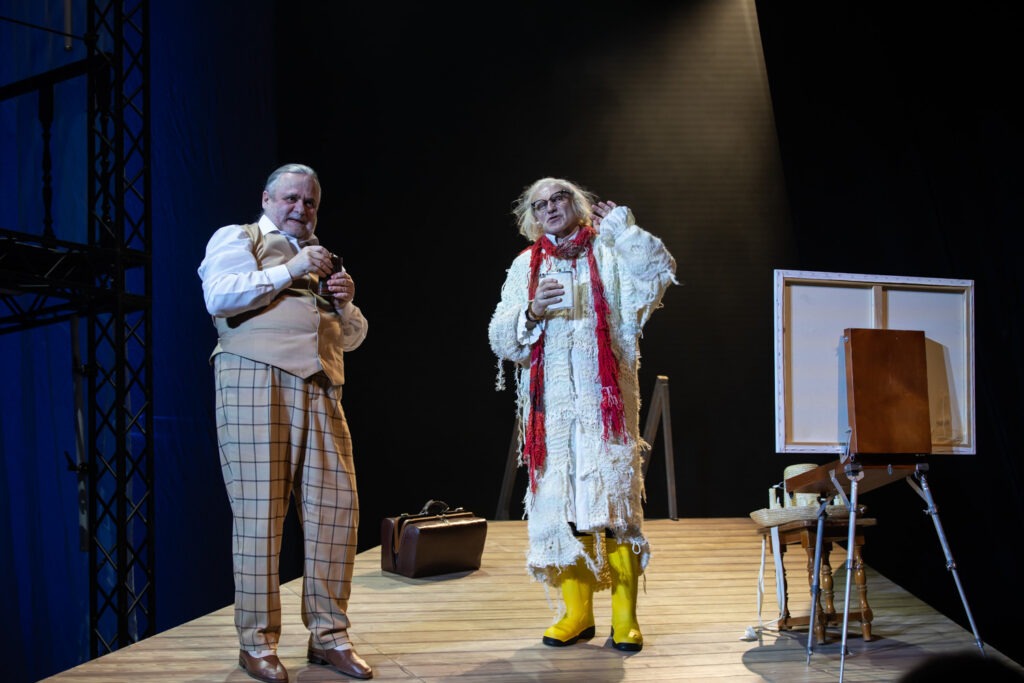

Одним из первых на сцене появляется художник Плассон (Евгений Воскресенский), он «…пишет море морем», макает кисточку в воду и рисует. В попытках увидеть и написать портрет моря, Плассон совершенно беспомощен. Евгений Воскресенский играет блаженного, человека в белом цилиндре с зажжёнными свечами. Этот образ выполняет роль камертона спектакля: не связанный бытовыми путами, Плассон возникает, как ангел, предвестник чуда или проводник в пространство грёз, таких же невидимых, как и его пейзажи. Дуэт Евгения Воскресенского и Алексея Багдасарова (Бартльбум) – выразительный, эмоционально цельный, интересный. Актёры соединяют интонацию неторопливой сказки с притчей, не забывая и о самоиронии. Так они задают ритм «приливов и отливов», из которых складывается внутренний рисунок постановки.

Эффектной сценой становится пластический диалог Анн Девериа Ксении Роменковой и Бартльбума Алексея Багдасарова. Смычок в руках романтика Бартльбума превращается в шпагу, одно плавное движение, другое, змееподобный поворот тела, остриё вот-вот проткнёт фигуру Анн, и она развеется, как мираж. На сцене игра слов, смыслов, подтекстов сочетается с переодеваниями, сменой ролей, порывами ветра, способными сорвать паруса-занавеси, длинными проходками с фонариками и пластическими интермедиями.

Человек из седьмой комнаты Михаила Гуро и Дира Натальи Златовой напоминают характеры Арлекина и Коломбины из итальянской комедии дель-арте. Среди масок можно рассмотреть влюбленных и Бригеллу в облике Падре Плюша (Владимир Горюшин). Внеземным существом, хрупким и беззащитным кажется героиня Светланы Корчагиной − Элизевин. Она – источник наивного тона, который мягко заполняет весь спектакль, как капля акварели в воде. Это прокладывает путь жанру – от психологического триллера к сентиментальной балладе.

Одна за другой раскрываются перед зрителем истории персонажей: женщина пытается забыть любовника, учёный постичь пределы моря, художник не может поверить, что глазами моря могут быть корабли, кто-то тщетно ищет возлюбленную, а таинственный мужчина жаждет только одного – мести. Границы этих историй стирает море. С приближением развязки отслеживать сюжет становится сложнее, поток сознания стирает логическую цепочку событий, уступая место воображению. А оно дорисовывает судьбы загадочного доктора Савиньи (Дмитрий Беседа), энергичного поручика Галлега (Ярослав Зенин), трагический портрет Томаса Адамса (Герман Андреев).

«Говоря о море, мы говорим о вечности: затрагиваем темы любви и смерти…» − Сергей Аронин делает море не просто главным действующим лицом спектакля, но и возлагает на него роль античного рока, порождающего противоречия, заложенные в природе всех отношений. Зритель видит море глазами персонажей, ощущает его близкое присутствие через музыку, речь, пластику тела. «…вот мы идём и оставляем следы на песке, отчётливые, глубокие. А завтра ты встанешь, посмотришь на берег и ничего не найдёшь, никаких следов, ни малейших отметин. За ночь всё сотрёт море и слижет прибой. Словно никто и не проходил. Словно нас и не было», − после спектакля остаётся ощущение бриза из чувственных прикосновений к загадочной, красивой истории о бесконечном смещении границ понимания себя и мира.