На первый взгляд «Сторож» Гарольда Пинтера выглядит как бытовая история, которая, однако, быстро перестаёт быть просто рассказом о трёх людях, случайно оказавшихся под одной крышей. В маленькой, захламлённой комнате, где капли с протекающего потолка мерно отсчитывают время, сталкиваются трое – бездомный Дэвис, тихий, замкнутый Астон и его брат Мик. Кто здесь хозяин, а кто гость – понять невозможно. Пьеса словно постоянно меняет оптику, и каждый следующий диалог переворачивает картину с ног на голову. То, что кажется жалостью, вдруг становится манипуляцией; забота – насилием; откровение – игрой. Пинтер не предлагает зрителю готовых ответов: интерпретация – целиком во власти восприятия. Драма ли это о человеческом одиночестве, притча о власти и зависимости, или паранойя одного больного сознания? Решать тому, кто сидит в зрительном зале.

Пьеса относится к так называемым «комедиям угрозы» – жанру, где под абсурдным, иногда даже смешным диалогом прячется нешуточная тревога. Смех, возникающий от нелепости ситуации, очень быстро сменяется ощущением болезненного беспокойства. Эту неоднозначную и сложную эмоциональную конструкцию хорошо уловила и перенесла на сцену команда спектакля «Сторож» Городского драматического театра «Поиск» (г.Лесосибирск).

Атмосфера напряжения и угрозы в спектакле возникает с первых минут – ещё до появления актёров. Комната, где происходит действие, – словно модель замкнутого мира, где за пределами стен только пустота. Стена с окном и дверь – ярко-жёлтые, болезненно контрастные на фоне серо-чёрной палитры (художник – Нанна Шех). В них герои вглядываются с надеждой, но почти никогда не пользуются ими: выйти, измениться, сделать шаг вперёд – невозможно Пространство сцены завалено старой мебелью и вещами: коробками, пылесосом, тостером, газонокосилкой, чемоданами. Хлам словно подавляет персонажей, становясь внешним проявлением их внутреннего хаоса. И над всем этим – металлическое ведро, в которое мерно капает вода. Ритм капель – как пульс спектакля, как счётчик времени, ведущий к неизбежной развязке.

Постановка предельно точна в интонации. Режиссер Илья Зайцев вслед за автором не подсказывает зрителю, о чём этот спектакль, а предлагает смотреть и думать самому. И потому в этой истории нет положительных и отрицательных героев: трое одинаково потеряны, одинаково уязвимы.

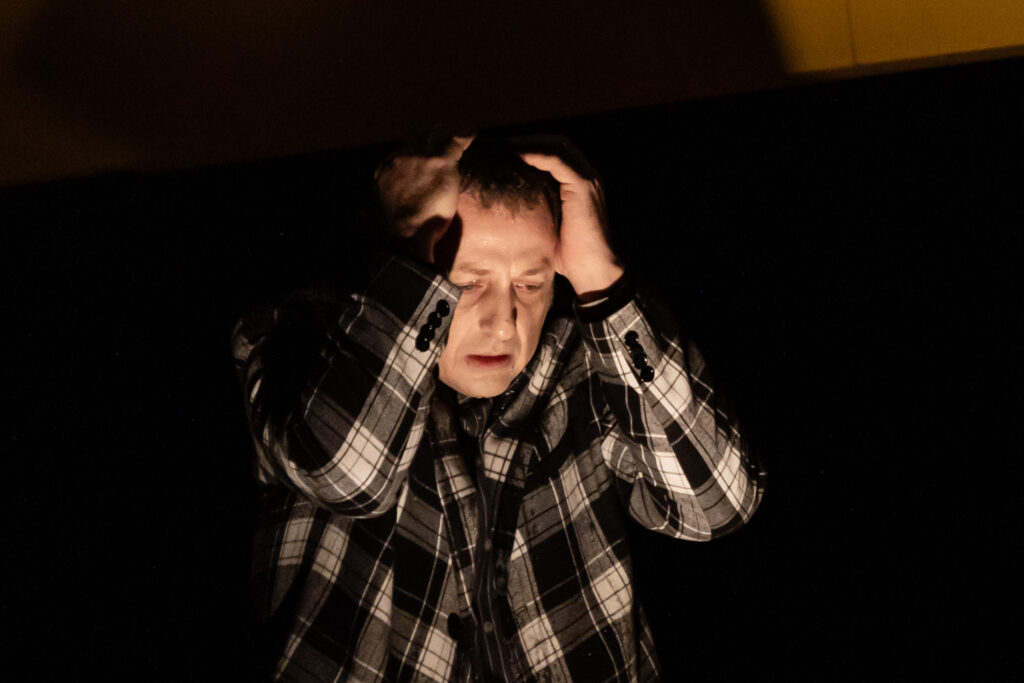

Виктор Чариков (Дэвис) создаёт образ наглого, трусоватого и хитрого паразита, человека, который мгновенно осваивается в чужом доме, с точностью профессионального психолога считывая хозяев. Олег Ермолаев (Астон) тонко играет почти прозрачное (или призрачное) существо, живущее на грани тишины и боли. Артём Чурбаков (Мик) – противоположность брату: энергичный, резкий, задиристый и как будто лишний в этой унылой комнате. Его постоянные входы и выходы будто дробят ткань спектакля, усиливая ощущение замкнутого круга.

Психологическая точность сочетается здесь с выразительным мизансценическим рисунком. Герои нередко отворачиваются друг от друга, говорят в пространство – как будто диалог невозможен физически. А когда слова не работают, за них говорит пластика: неловкие движения, мимолетные взгляды, слабые попытки установить контакт. Всё это создаёт хрупкий, нервный ритм спектакля – внутреннюю музыку, в которой паузы равны по смыслу словам.

Постепенно возникает ощущение, что Мик и Астон – не братья, а две половины одного сознания, раздвоившегося от боли и одиночества. Одна личность – деятельная, порывистая, стремящаяся к контролю, другая – тихая, замкнутая, сломленная. Такому восприятию немало способствует не только тот факт, что «братья» практически не встречаются на сцене, но и поведение Дэвиса, который перед каждым диалогом с одним из братьев как будто приглядывается, пытаясь понять кто сейчас стоит перед ним.

К финалу ощущение безысходности, одиночества и тоски доходит до предела. Ведро, медленно наполнявшееся водой, переворачивается и окатывает Астона – и как символ очищения, и как окончательного истощения. Вслед за этим он выносит из комнаты весь хлам, избавляясь и от вещей, и от человека, ставшего ещё одной ненужной вещью. На сцене остаются только братья (или две половинки одного сознания), снова обсуждающие дырявую крышу. Ведро наполняется, история начинается заново, и становится ясно, что этот цикл никогда не прервётся.

Возможно, именно в этой цикличности – главный ужас «Сторожа». У Пинтера нет катастрофы, есть только медленное гниение быта и сознания. И театр «Поиск» находит для этого состояния удивительно точную, почти физически ощутимую форму. Здесь нет привычных ответов – лишь пространство, наполненное звуками капель, тусклым светом и хламом человеческих страхов.