Цыган не заработает того живым медведем, что я заработал дохлым.

Из письма А.П. Чехова Суворину, март1889

Чеховский «Медведь» с некоторой иронией обыгрывает мечту о простом человеческом счастье, которое можно заполучить по мановению волшебной палочки. Вот так: едет отставной офицер долги собирать со своих старых приятелей: Груздева – дома нет, Ярошевич спрятался, с Курицыным поругался насмерть и чуть было его в окно не вышвырнул, у Мазутова – холерина, а последнего и самого нет в живых, а вместо него только припудренная вдовушка с ямочками на щеках, кокетливо строящая из себя безутешную страдалицу. И вот уже «старый солдат, не знающий слов любви» готов простить долг, ради чар истосковавшейся по ласке дамочки. Тяп-ляп, тили-тили-тесто, была Попова – стала Смирнова, а между ними Лука – слуга-свидетель, слуга двух господ.

В жизни, конечно, так не бывает: ослепление страстью обычно не вытесняет необходимость платить по кредитам. Но, может наш медведь решил «раздавить весь теремок»? – то есть взять вместе с вдовушкой и имение в придачу. С чего бы иначе опытный ловелас – двенадцать женщин я бросил, девять бросили меня! – решил вдруг простить долг, ведь речь идет ни много ни мало о 1200 царских рублях, то есть приблизительно о стаде коров, голов в 30? Может своей верностью ушедшему мужу, несмотря на лживый характер изменника, помещица с ямочками привлекла нашего медведя? А может фраппе феминизма от свободной – семь месяцев назад освободившейся! – женщины сбивает с ног нашего мужлана? А может просто выпил лишнего?

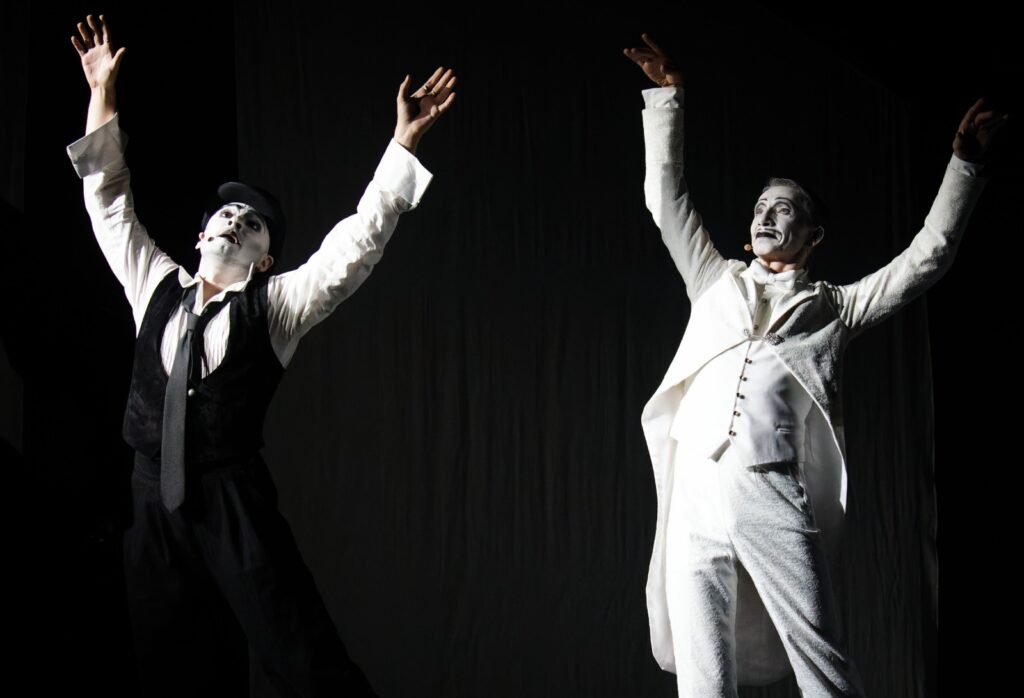

Такие фронтальные вопросы пришлось отложить в сторону в спектакле ТЮЗа им.Брянцева, поскольку режиссер Илья Архипов избрал довольно экзотичную точку зрения. Нет, он не перенес действие в индийские джунгли, и не сделал «медведя» Тарзаном или Кинг-Конгом, но безусловно существенно остранил происходящее. Прием-передача творческих сигналов происходит в бинарном поле нулей и единиц, черного и белого, инь и янь. Жители трех измерений – икс, игрек и зет – вдруг сложились в киношную плоскость.

Плоскость сложилась, и так сложилось, что очередной показ спектакля пришелся на празднование мексиканского Día de Muertos (Дня мертвых, что-то вроде православной родительской субботы). Весь город привычно сияет тыквами в эти дни, но ТЮЗ выбрал не хеллоуинские, а мексиканские страсти. Визуально спектакль вызывает недоуменный интерес, как что-то древнее, мистическое, ритуальное, например, горящее чучело масленицы или, еще лучше, мистерия древних ацтеков.

Недаром, ох недаром, в прологе огромными черными марионетками проплясали актеры, как бы заявляя: «Это не мы, это все он, кукловод!» Кто: Бог, бес, основной инстинкт, режиссер? – вот основной вопрос спектакля. Антураж сцены, костюмы и черно-белая раскраска героев настраивает на посмертный лад, хотя есть что-то в макияже актеров и от индейцев, вышедших на тропу войны.

Через концепцию черно-белого кино, в которую как в асфальт закатал Чехова искавший оригинального подхода молодой режиссер, пробивались настырные одуванчики актерских дарований. Да и самого режиссера, между прочим, ученика самого Юрия Гальцева, кажется, сковывала малобюджетная эстетика белолицых мимов. Спектакль по задумке – музыкальный, с элементами кабаре, недаром главным героем, этаким конферансье, становится слуга помещицы. Лука – лукавый змей-искуситель, сводник, соратник Лайзы Минелли по «Кабаре». Money-money-money, money-money-money – еще немного и запел бы этот прохвост, талантливо изображенный Владимиром Чернышовым.

Екатерина Бездель безусловно украсила бы собой «парад Катрин» в Мехико. Попова в ее исполнении настоящая Юдифь, готовая укротить и обезглавить любого Олоферна, страстная, но практичная, как и положено женщине.

Ей под стать Смирнов (Дмитрий Ткаченко), образ его притушен черно-белым фильтром нашей эмансипированной жизни, производящей слабых мужчин. Но в обескровленную растерянную оболочку нытика-Пьеро, артист сумел вложить настоящее мужское, старое доброе, абьюзивное (в хорошем смысле, то есть напор и страсть, и какую-то беспомощную бесповоротность). Широкоплечий герой не раскрывал, а разверзал двери. Создавалось впечатление, что на сцене постоянно грецкими орехами хрустят уничтожаемые героем стулья, хотя из мебели на сцене лишь выполненная в виде широкого пуфа-кушетки меховая черная дыра.

Для экспериментов на малой сцена ТЮЗа были отобраны синтетические актеры, отлично справляющиеся и с музыкальными номерами, и с танцами, и, собственно, драматическим действием. Однако песенные номера, противоречащие эстетике немого кино, не прозвучали в полную силу, хотя голосам актеров, кажется, только мешают головные микрофоны. Сильные эстрадные музыкальные номера (композитор – Андрей Алексеев, либретто – Кирилл Шмаков) как будто просили цвета, но ограничения концепции сделали свое дело.

Светлым пятном выглядит работа художника по костюмам Алены Песковой: со всем уважением к традиции она одела героиню в платье, явно перекликающееся с нарядом Ольги Андровской, исполнительницы роли помещицы Поповой в фильме 1938 года. Концепция инь-янь также нашла выражение в костюмах: черно-траурная вдова, белоснежка-Лука, и несмешиваемая смесь черного и белого в костюме нестарого помещика.

Вынужденно хорошо в черно-белом регистре поработала художник по свету Татьяна Яцюк (наверняка она творит чудеса, когда ей дают цвет). А хореограф Никита Борис безусловно восстановил в требуемом масштабе имитацию ломаной и преувеличенной пластики немого кинематографа.

Перед зрителем та редкая пьеса, когда ружье на сцене не стреляет, но на сцене, как и положено, появляется пара отличных капсюльных Смит-энд-Вессонов с экстрактором, и в итоге из всей чересполосицы мелькающих кинокадров наконец-то экстрактирует (вместо выстрела) любови крепкий поцелуй, чему несказанно рад «мелкий бес» героя Владимира Чернышова.

Что и говорить, шутка А.П. Чехова «Медведь» – будто бы прихожая русской драматургии: кем и как только не исполнялась: от Мейерхольда до Соловьева. Домашнюю инсценировку делала даже царская семья, а было это весной 1918 года, незадолго до отправки из Тобольска к месту скоро свершившейся казни; а в роли «медведя» выступал отрекшийся государь-император. Взгляд ТЮЗа в веренице постановок представляется хоть и вычурной, но добросовестной попыткой воплотить чеховский замысел и донести его до современного зрителя.

Малый зал ТЮЗа в дни осенних каникул был заполнен шестиклассниками, вполне ошарашенными пиршеством эстетики, как deux ex machina, спустившейся непосредственно из башни слоновой кости/черного дерева. Есть надежда, что простая фабула и кажущийся несовременным юмор не потеряются в связи с экстравагантной концепцией спектакля, и «эстетический заряд» достигнет своей цели – сердца зрителя, в том числе и шестиклассника, а гильза концепции благополучно сэкстрактируется вовне.

Автор – Андрей Боскис