Премьера, открывшая театральный сезон в Доме Радио, для большинства причастных стала возвращением к образу Марины Цветаевой. Алла Дамскер уже ставила про нее спектакль и снимала кино, Елизавета Боярская исполняла в них главную роль. Кирилл Архипов уже писал музыку на стихи поэтессы — для «Собрания Марины Цветаевой», которое в Доме Радио играли в прошлом году. Вопрос, стало ли это их возвращение удачным — важный, но не главный.

Спектакль Аллы Дамскер «1926» тоже имел в основе поэму «Крысолов» и говорил о любви — о романе по переписке между Цветаевой и Пастернаком. Он надевал всё лучшее сразу и брал зрителя нахрапом: в нем были серо-красные проекции на белой кирпичной стене; образы Ленина, Троцкого и Гитлера; сюрреалистичная «Голконда» Магритта; музыкальные вставки из Баха, Бартока и Пьяццолы в исполнении Дмитрия Синьковского, который играл на скрипке и пел; белая рубашка, которая и младенец, и воплощенный быт, и мостик между возлюбленными, и погребальный саван…

По сравнению с «1926» новый спектакль кажется опусом в стиле минимализм рядом с эстрадным попурри: здесь больше размышления, чем вопля, нюансов, чем контрастов. Платье с ботинками не делаются гирляндой образов, а остаются собой — не нанося ущерба ни символике, ни смыслу. И даже число в названии дает зрителю воздуха вместо того, чтобы рисовать ему рамки: случайное ли оно, выбранное из соображений звукописности? Или значит что-то непонятное — например, номер некоего этажа? А может, это потерявшее цифру число 1373, то есть номер пражского дома Цветаевой? Или 1937, то есть год убийства, к которому оказался причастен муж Цветаевой Сергей Эфрон?

Совсем другая здесь и Марина: Елизавета Боярская больше не вколачивает в воздух окончания слов, не взвинчивает темп и не кричит, демонстрируя накал чувств — ее обновленный образ куда менее буквален и куда более выверен. И интровертен, что ли. Тот самый накал здесь как будто уходит вглубь (причем случайный всполох скрытого огня впечатляет гораздо больше, чем весело горящие сарай, хата и баня с беседкой).

Дело не столько в тоне, сколько в смещении фокусировки образа: здесь Цветаева существует как бы не наружу, а внутрь. Все ее слова, адресованные кому-то, представляются фрагментами огромного диалога, который она на самом деле ведет сама с собой — или с чем-то в себе, что она пытается осознать. И сама ее жизнь в пространстве спектакля выглядит продолжением внутренней жизни. Она постоянно движется вокруг стола, который служит основой сценографии, и движение это естественное и безотчетное — так люди черкают что-то в блокноте во время переговоров или меряют шагами помещение, когда разговаривают по телефону.

Кстати, несмотря на то, что этот стол размещается в странном месте, меньше всего похожем на гостиную, а пол вокруг него усыпан черными комками — угля? бумаги? земли? — реальность ее мира не вызывает сомнений: у него есть вкус, запах, фактура и абсолютно человеческое звучание.

Да, в отличие от «Собрания», где Цветаева была скорее идеей, чем человеком, здесь она в первую очередь женщина со слабостями, заботами и бытом: вот перечень вещей, взятых с собой в эмиграцию («Ваш подстаканник, Алин портрет, коробка с шитьем, янтарное ожерелье, Алины валенки, Маринины — мои — сапоги, красный кофейник, примус, иголки для примуса, бархатный лев…»), вот «что-то едва мясное и сильно гороховое» в рижском полуподвальчике, вот Берлин, который «благоухает апельсинами, шоколадом, дорогим табаком», вот тиканье восьми часов и храп соседки, вот разговоры о ценах и преимуществах ботинок перед лодочками, о рационе Сереженьки, который совсем не хочет есть, о покупке сковородки, которую непонятно как назвать по-чешски…

Да, здесь она женщина, которую «надо красиво одевать», в череде разлук с любимым мужчиной: до ее приезда к нему из Москвы в Берлин; до пятницы, когда он вернется с учебы; до того момента, когда она осознает, что ее влюбленность в другого, пусть и счастливая — приведет к его уходу раз и навсегда; до пугающего возвращения в СССР, куда он бежал из Франции после убийства разведчика-невозвращенца Игнатия Рейсса. Из всего этого мог бы выйти (опять) вполне себе дамский роман. Но, к счастью, не выходит.

Может быть, благодаря почти тактильным звуковым средам разной степени неуютности, которыми историю окутывает Кирилл Архипов. Затейливые шумы то растворяются воздушном струении, то тонут в гуле, как от далекого пожара, то размываются неясным эхом — будто мы слышим их сквозь толщу металла или воды. Всё как в цветаевском «Крысолове», где музыка называется «квартетом четырех стихий».

Может быть, потому, что фрагменты из дневников не просто соединяются здесь с поэтическими, но сплавляются с ними почти без стыков. Причем свое отражение в строках поэмы, где Крысолов сулит девочкам кукол, иглы, ленты и бусы, а еще «рифму — на всё», находят и галантерейные, и метафизические подробности жизни героини.

Может быть, из-за того, что на самом деле это не мелодрама, а детектив. Он даже начинается с трупа («мужчина средних: две пули в грудь и пять выстрелов в лицо»). Однако главные его вопросы — не то, кто убийца, где искать Эфрона и был ли антисоветский заговор, — потому всё это сразу понятно. И даже не то, где все мы находимся, потому что это становится понятно к середине. Здесь зрителю предлагается расследовать другое: кто такой Крысолов, и кто и почему следует за его флейтой?

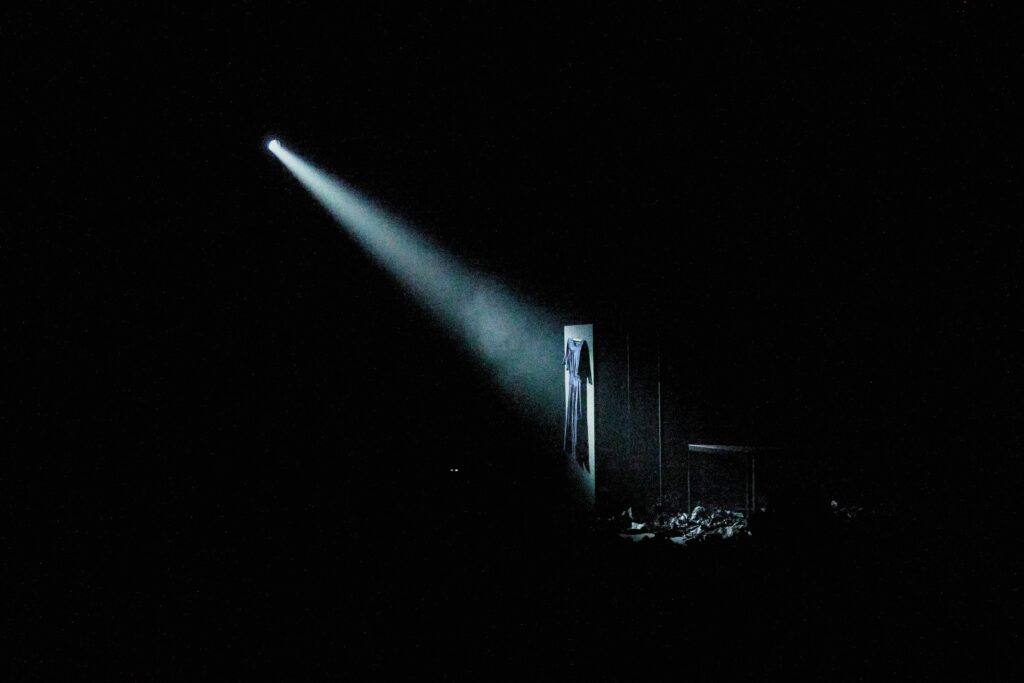

И здесь мы позволим себе небольшой спойлер, процитировав Сергея Эфрона о том, что Марина — «человек страстей», «чей воздух — отдаваться с головой урагану», и «громадная печь, которой необходимы дрова». Сценическое пространство оказывается внутренностью огромной печки, где среди углей и золы живёт одинокая поэтическая душа, которая одна в огне не сгорает, а закаляется.

И если внимательно искать в этой золе, если складывать воедино обрывки поэтических фраз, которые поэт из нее извлекает — можно получить ответ на главный вопрос.