Пьеса Генрика Ибсена «Строитель Сольнес», написанная в 1892 году, считается одной из самых личных и исповедальных в наследии норвежского драматурга. В её основе – история мастера, человека, достигшего вершины в профессии, но потерявшего уверенность в себе и мучимого чувством вины. Многие исследователи отмечают автобиографический характер произведения: Ибсен словно говорил в нём о собственных страхах – о старении, об уходе молодости, о соперничестве с новым поколением. Герой пьесы балансирует между реальностью и фантазией, между творчеством и разрушением, и в этом отражается сам драматург – честный, смелый, готовый взглянуть внутрь себя без прикрас.

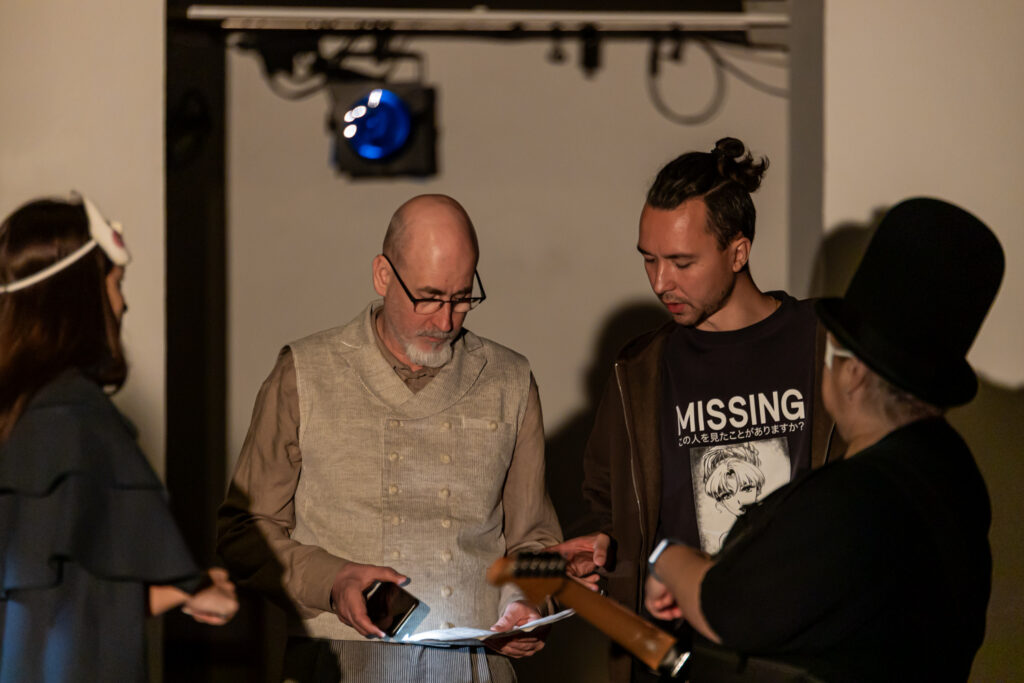

В театре «Школа драматического искусства» при поддержке гранта «Открытая сцена» Департамента культуры города Москвы одноименный спектакль выпускает режиссер Евгений Закиров – один из немногих современных режиссёров, умеющих не только услышать в классическом тексте живую интонацию, но и ответить на неё собственным художественным высказыванием. Евгений известен как тонкий интерпретатор и драматург, чьи спектакли всегда выходят за пределы привычных рамок. В его постановках много личного: откровенного разговора, поиска нового театрального языка, смелых текстовых решений. В сочетании классики и современности, Ибсена и Закирова, рождается спектакль, который открывает пьесу по-новому и делает её актуальной и интересной для сегодняшнего зрителя.

Евгений, как возник замысел поставить пьесу Генрика Ибсена «Строитель Сольнес»?

Первый импульс появился ещё несколько лет назад, когда мы репетировали спектакль «Гроза.Апокриф» в стенах Школы драматического искусства. Я много времени проводил в здании театра, в этих строгих, светлых пространствах с характерной архитектурой. Мне казалось, что именно сюда просится Ибсен: в этих линиях, в этих окнах была какая-то скандинавская строгость и холодность, которые совпадали с моим представлением о его драматургии.

Я никогда раньше не ставил Ибсена, только читал его пьесы – «Гедду Габлер», «Кукольный дом», «Привидения» и другие. Но всегда чувствовал, что мне близка атмосфера его произведений: сочетание древней силы и современности, некая сказочность, в которой, однако, есть реальная глубина.

Почему выбор пал именно на Игоря Яцко для роли Сольнеса?

Игорь Владимирович – очень сильный артист, работать с которым большая честь и радость. Я давно знаю его; лично – недавно, а как артиста, как мастера – очень давно. Ещё до учёбы у Женовача ходил на показы их с Александром Галибиным курса в ГИТИСе, и всегда ощущал какой-то таинственный интерес и к Васильевской школе, и к тому, как там работают артисты, и к тому, какие мастера там преподают. Игорь Владимирович для меня был словно «ибсеновское привидение», всегда где-то рядом.

Когда возникла мысль о «Строителе Сольнесе», мне показалось необходимым, чтобы именно он сыграл главную роль. Я даже скажу, что без него не было бы этого спектакля в этих стенах. В нем есть необходимая «сила жизни», если можно так выразиться, с которой очень интересно сталкиваться в творчестве. На репетициях он невероятно откровенен, смел, по-юношески азартен. Он прекрасно говорит и очень интересно мыслит, и очень талантливо вербализирует свои мысли. Это один из его «даров».

Спектакль совмещает текст Ибсена и личные истории актёров. Как возникла эта идея?

Все это «родилось» во время репетиций. Мы начали с проб, и постепенно стало понятно, что граница между персонажем и актером не то чтобы совсем стирается, но становится несколько размытой, туманной. Где-то зритель понимает: это Ибсен, а где-то – слышит голос актера о самом себе. И эта неопределенность рождает особое напряжение. Игорь Владимирович говорит, что в такие моменты артист меняется – у него появляется иная интонация, потому что он говорит о себе. Мне важно было сохранить эту зыбкую грань, когда непонятно, где театр, а где жизнь.

Другие персонажи спектакля тоже обогатились личным опытом артистов?

Да. Каждый актёр в какой-то мере играет что-то о самом себе. Например, персонаж Ивана Товмасяна (Рагнар) в спектакле обретает дополнительные современные черты, связанные с ощущением молодого артиста, который стремится пробиться, но сталкивается с непреодолимыми препятствиями.

Сережа Ганин – источник мощной, позитивной энергии и в жизни, и в театре. Он удивительным образом умеет «держать» юмор, и его присутствие вносит необходимое озорство, лёгкость, благодаря чему даже самые серьёзные и трагические сцены наполняются жизнью. Без юмора невозможно обойтись: в нашем спектакле он жёсткий, местами чёрный, но именно это делает постановку живой. Ибсен вообще не лишён иронии, и мы постарались сохранить и эту сторону пьесы.

Главная муза Сольнеса – Хильда, какой она будет?

Хильду невозможно удержать в рамках бытовой сцены. Она всё время выходит за её пределы: начинается обычный диалог, и вдруг он уходит в какие-то эпические регистры, словно из другой литературы. Потом снова возвращается в быт, и снова – взлёт. В этом пульсе и живёт её образ. И до конца остаётся загадкой, реальна ли Хильда или она – плод воображения Сольнеса. Была ли она действительно той девушкой, которая десять лет назад попала в его «сети», или же он выдумал её, чтобы почувствовать себя вновь молодым и сильным творцом?

Со мной работают замечательные актрисы – Саша Лахтюхова, Регина Чадова и Маша Киселева. С Сашей и Региной мы уже встречались в «Грозе», но здесь они раскрылись по-новому. Катерина в «Грозе» у Саши была зажатой, постепенно открывающейся, а в «Строителе Сольнесе» она сразу выходит как вызывающий, смелый персонаж. Регина, наоборот: там, играя Кабаниху, она была жёсткой, властной, почти агрессивной. А здесь её героиня соткана из нежности, из тонкости.

С Машей я работаю впервые. В спектакле она играет невесту Рагнара, у которой тоже не самая простая судьба. Маша – прекрасная актриса, с которой легко работать: она быстро схватывает задачу, тонко чувствует партнёра, открыта к поиску и эксперименту.

Все женские образы спектакля становятся не только отражением мужских фантазий или страхов, но и самостоятельной силой, способной вдохновлять и разрушать.

Это разрушение присутствует не только в персонажах, но и в сценографическом решении, верно?

Да, и разрушение, и откровение. С художником Ириной Уколовой мы создали многослойное пространство, которое постепенно открывается зрителю. Мы сделали спектакль с разрывами, словно в кино: сцена идёт, вдруг сбой, переход, монтажный обрыв. Это создаёт нерв, ощущение реальности, непредсказуемости. Зритель не понимает, где заканчивается пьеса и начинается личная история. Мы сознательно смешиваем границы: репетиция и спектакль, реальное и вымышленное.

Многие литературоведы считают, что «Строитель Сольнес» – автобиографическая пьеса. Вы разделяете это мнение?

Да, безусловно. Она очень личная. В ней есть ощущение исповеди, когда автор честно смотрит внутрь себя и говорит о сокровенном. Мне показалось важным сохранить это ощущение откровенного разговора и в спектакле. Поэтому я тоже присутствую на сцене – как бы впускаю зрителя в пространство личного признания. На репетициях мы часто говорили, что спектакль – это одновременно разговор Ибсена, разговор Яцко и мой собственный разговор со зрителем. Это тройное откровение.

Инсценировку вы делали сами?

Изначально не планировал. Но, как я уже сказал, в процессе репетиций материал начал переплетаться с личными текстами актёров, и постепенно родилась новая структура.

Во многих своих постановках Вы делаете инсценировку сами. Вы – автор нескольких пьес и поэтических произведений. То есть, кроме режиссерского, у вас еще есть и литературный талант. Не думали уйти в драматургию?

Я никогда специально не выбирал это направление. Просто у каждого режиссёра есть какой-то дополнительный навык: кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то танцует, кто-то легко работает с текстом. У меня это оказалось именно умение обращаться со словом. Я всегда писал – спонтанно, без особой цели. Но профессионально занимаюсь именно режиссурой, и это моя основная работа. Всё остальное – спутники.

Тем не менее мои спектакли всё равно становятся во многом моими пьесами. Не потому, что я намеренно их переписываю, а потому что так устроен процесс. Я внимательно изучаю автора: его биографию, эпоху, обстоятельства написания, мотивы. Стараюсь понять его намерения, а затем перевожу их на сегодняшний язык.

Это похоже скорее на перевод или, как в музыке, на кавер. Я беру основу – будь то Ибсен или Шиллер, – и перепеваю её по-своему. Сохраняю мелодию, но в новой аранжировке. Так рождается текст, который не разрушает автора, а делает его слышимым для современного зрителя.

Учитывая автобиографичность пьесы, каким вы видите Ибсена/Сольнеса/Яцко?

Он отчаянно не хочет уступать, стремится сохранить в себе живого человека, избавиться от чувства вины. Мы построили спектакль так, чтобы зритель словно погружался всё глубже и глубже в его внутренний мир. Параллельно с Сольнесом на сцене существует и Игорь Яцко: он тоже проживает уход, но в иной плоскости. Он вставляет свои монологи, словно откладывает момент прощания, задерживается, ещё раз говорит, ещё раз делится – и всё-таки уходит. Но уходит иначе: не трагически, а как человек, который решился на откровенность. Умирает ли он или уходит из театра – это пусть зритель решает. Для меня важнее другое: рано или поздно уход неизбежен. И в этом спектакле звучит признание: «Я не витрина, не афиша, не театр. Я – человек».

Это очень важный момент. Момент ухода, прощания – грустный, но необходимый. Спектакль фиксирует его, чтобы зритель смог разделить с героем, автором и актёром этот уход, который всё равно когда-нибудь наступает.

В спектакле много размышлений о поколениях. Как вы видите их сосуществование?

Это сложный, глобальный и вечный вопрос. С одной стороны, молодым нужно дать дорогу, с другой – есть мастера, чьё наследие невозможно забыть. Как соединить поколения? Однозначного ответа нет, и я верю в то, что искусство и не должно его давать. Оно скорее ставит вопросы – подлинные, чеховские вопросы о смысле жизни и о том, как нам всем ужиться вместе.

В основе – простое человеческое желание жить. И старшие хотят жить, и молодые. Но каждый оказывается в потоке, где всё непонятно, где внутренние противоречия разрывают людей изнутри. Они ищут опору, пытаются заниматься своим делом, но постоянно сбиваются.

Мне кажется, что спектакль в итоге получился про разорванность людей. Старшие не понимают младших, младшие – старших, и все запутались. Но вместе с этим постановка отдаёт дань уважения мастерам – тем, кто уходит, кто передаёт опыт, без кого невозможно представить театр. И именно в этой противоречивой связке – дань памяти и попытка движения вперёд – рождается наш разговор со зрителем.

Премьера спектакля состоится 30 сентября.