Бессонница. Горькая, туманная, мистическая. Именно такой жанр избирает для своего второго спектакля в Театре Маяковского режиссёр Денис Хуснияров, ожививший на сцене чеховскую повесть «Скучная история». Главный бриллиант новой постановки – актёрский состав. В сюжете об умирании известного профессора Михаил Филиппов играет Николая Степановича, а женская оптика появляется благодаря супруге героя, сыгранной Евгенией Симоновой. Постановка сокращает дистанцию между зрителем и персонажами А. П. Чехова, позволяя не только пролистать страницы памяти вместе с героями, но и прочитать дневники, посмотреть чужие сны, а потом вместе потеряться на границе между реальностью и ночным кошмаром.

«Спасибо вам большое, что вы нашли в себе силы сегодня прийти сюда и попрощаться с великим человеком, уникальным учёным» – приветствуют с авансцены герои в трауре. Пролог к смерти не может быть ярким, поэтому пространство сразу окутывает нас пеленой монохрома. Три стоящие друг за другом бетонно-серые стены обрамляют пространство светом, создавая своеобразный лабиринт с окнами, проходами и коридором по центру. Как только поднимается занавес, через этот проход к зрителю выходит легендарный профессор Николай Степанович. С кладбища прямиком за парты! Чёрные одежды скорбящих быстро сменяются на белый медицинский халат. Теперь герой – лектор, повествователь, а зал – уже скорее не зрители, а слушатели. До конца первого акта аудитория будет внимать его рассказу, сотканному в основном из воспоминаний, и, как всякая лекция, периодически утомляющему своей монотонностью. Самые нерадивые слушатели обнаружат, что, в отличие от главного героя, бессонницей они вовсе не страдают.

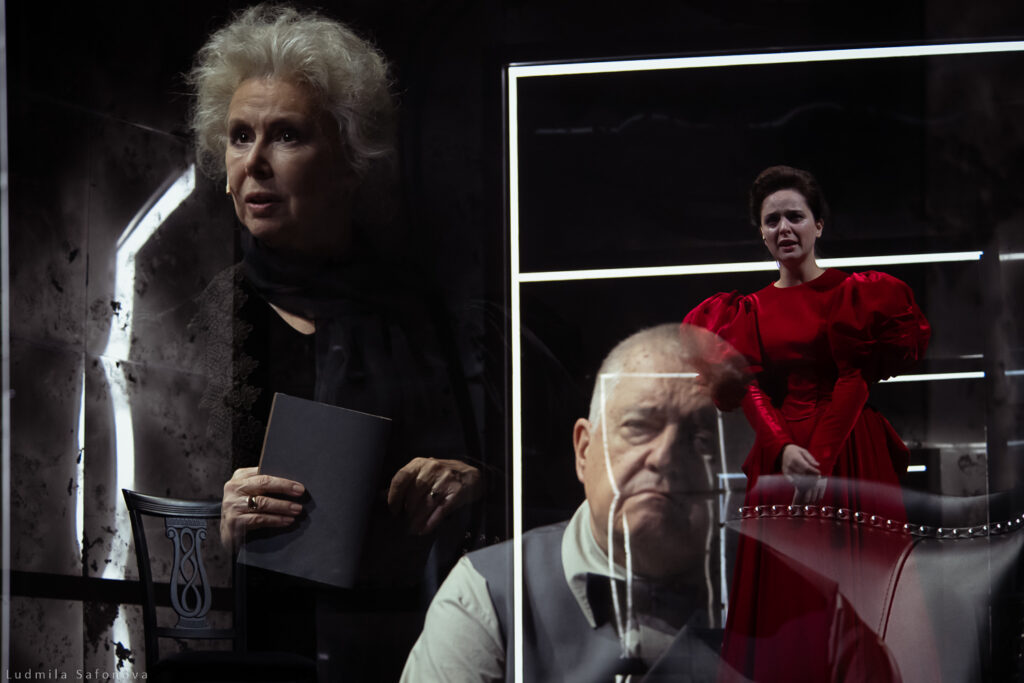

Неизменно на протяжении всего спектакля на сцене стоит кресло. Михаил Филиппов опускается в него, отмечая, что так он читал лекции раньше, а теперь всё по-другому, и тут его выражение лица, осанка и манера держаться меняются – Николай Степанович стареет на глазах. Уставший от жизни, он пускается в бесконечные воспоминания, прерываемые разве что появлениями его супруги. Мастерская игра Евгении Симоновой позволяет создать образ робкой старушки, медленно, как призрак, появляющейся в своём сером домашнем халате из глубины сцены. Варвара Андреевна в первом акте вырисовывается перед нами мелкими деталями: частой дрожью тонких пальцев, то и дело суетливо поправляющих одежду, то застёгивающих, то расстёгивающих пуговицы, беспокойной мимикой и речью с придыханием. Своими из раза в раз повторяющимися репликами о цене сахара, кипящем самоваре и быте, она вторгается в воспоминания Николая Степановича, и они по-чеховски не слышат друг друга. И пока супруга буквально сдувает с героя пылинки, он погружается в воспоминания. В этот момент свет (художник по свету Игорь Фомин) ловит состояние героя, становясь ярче и теплее. Лицо профессора разглаживается, его угрюмое выражение пропадает, оно расплывается в улыбке. Воспоминания для Николая Степановича уже ярче и ценнее, чем жизнь, и из этих воспоминаний, в которые качественно переплавлен текст повести, и составлен разговорный первый акт.

Второй же представляет собой скорее сумасшедшую пляску смерти, в которой кружатся Ненастоящая Лиза (Наталия Филиппова), Гнеккер (Виталий Ленский), сын Григорий Николаевич (Иван Ковалюнас) и подруги (Арина Назарова и Анастасия Горелова). Наделённые бесовскими голосами и рыжими волосами, они сливаются в единый организм. Предваряя второй акт демоническим смехом, «ненастоящие герои» кривляются, кружатся со стульями, вместе, но вразнобой танцуют (хореограф – Александр Любашин), балуются с покрытыми чёрной краской яствами. Всем своим видом они демонстрируют презрительно-насмешливое отношение к уже покойному Николаю Степановичу, который после припадка навсегда замер в своём кресле. Главная претензия этой толпы состоит в том, что при жизни профессор не уделял им должного внимания: «одна наука, будто нас не существует» – вторит ненастоящей Лизе хор из таких же ненастоящих родных. Однако всё это балаганное сценическое действие служит лишь обрамлением фигуры Варвары Андреевны – теперь на первый план выходит именно она.

Лучший способ подсветить для себя потёмки чужой души – прочитать личный дневник. Именно этим и занимается Варвара Андреевна весь второй акт, когда находит «Дни и ночи» – записки своего покойного мужа. Здесь уже она перенимает на себя роль рассказчицы, вернее, чтицы. Спектакль усиливает женскую линию чеховского произведения, более полно и многогранно показывая супругу покойного. Спокойный тон и уверенная манера держаться даёт понять, что тревожная нерешительность – лишь одна сторона её натуры, проявляющаяся при супруге из-за благоговейного страха и любви. В остальном же это сильная женщина, способная постоять не только за себя, но и за любимого человека. Недаром, когда паясничанье наглого Гнеккера совсем выходит за рамки, Варвара Андреевна осаждает его едким оскорблением, произнесённым некогда её мужем:

«Орлам случается и ниже кур спускаться,

Но курам никогда до облак не подняться…»

Более ярко, чем в повести, здесь звучит и тема женской зависти и ревности. Отношению Варвары Андреевны к Кате (Наталья Палагушкина) посвящена целая сцена диалога со служанкой Агашей. О(б)суждая названную дочь профессора, они будут перематывать красную пряжу, за неимением возможности плести против Кати интриги. А во втором акте скрытое противостояние Варвары Андреевны и Кати будет показано через костюмы. Когда в дневниках героиня доберётся до последнего разговора своего мужа с Катей, обе они будут стоять на сцене, одетые в платья одного фасона, отличающиеся только лишь цветами: Варвара Андреевна в чёрном, а Катя – в ярко-алом, причём именно Варвара Андреевна будет произносить те реплики Николая Андреевича, на которые у него самого в этот момент сил не хватит.

Меняется во втором акте и визуально-звуковое оформление. Если первый был светлым, медленным, наполненным тихим звучанием ученических гамм Лизы на фоне, то второй стал более тёмным, динамичным и громким, ведь музыка (композитор – Виталий Истомин) напоминает не то бал у сатаны, не то адскую цирковую арену и звучит так, что рыжим гостям этого пира иногда приходится выкрикивать свои реплики. Стены во втором акте становятся прозрачными, но покрытыми чёрными разводами – подчеркивающими внутреннее гниение этого пространства.

«Ты опять уснул?» – спросит Варвара Андреевна своего мужа в конце спектакля. Неужели всё это было кошмаром? И последний разговор с Катей, и тайное венчание Лизы, и, в конце концов, смерть? После ночного кошмара Николай Степанович впервые искренне рад видеть супругу, он понимает, как любит её старый халат, который сильно лучше траура, и признаётся: «Ты мне снилась и ты такая вся была “моя”». Светлая концовка расходится с оригиналом повести, показывая, наконец, торжество любви. Поверить этому хэппи энду, безусловно, хочется, но от осознания, что уже сделанных ошибок не исправить, эта надежда омрачается лёгкой горечью – ведь всего сказанного, сделанного и вспомнившегося героем уже не вернуть. Сгладит эту горечь спокойное вальсирование счастливой Варвары Андреевны, внушающее чувство, что всё будет так, как должно быть. Оборачивая всё в сон, создатели спектакля протягивают героям шанс, а зрителю – надежду. А принимать этот дар или нет – дело каждого.

Автор – Дарья Соколова