Все мы с детства знаем Бабу Ягу – старуху с крючковатым носом, что живет в избушке на курьих ножках, летает в ступе и пугает (а то и ест) непослушных детей. Но редко кто задумывается: кем была Яга до того, как стала ведьмой? Что с ней случилось – предательство, боль, одиночество? Откуда взялась её сила, её горечь, её затворничество? Спектакль Алтайского государственного театра для детей и молодежи имени В. С. Золотухина «Яга» предлагает взглянуть на легендарный образ колдуньи с неожиданной стороны – не как на злодейку, а как на женщину, прошедшую путь от изгнания к прозрению, от боли к власти, от человечности к мифу.

Композитор и автор идеи Андрей Григорьев и драматург Мария Малухина создали мир, где славянская мифология и языческая символика не просто цитируются, а обретают живую театральную плоть. Всесильные боги, вещая птица Гамаюн, живая и мертвая вода, смерть на конце иглы – все эти знаки культурной памяти становятся материалом для нового разговора о человеке, природе и свободе.

Режиссёр Дарья Догадова называет ключом к постановке слово «синтез». Для неё это не просто соединение разных культур и эпох, а попытка вернуться к первозданной энергии чувств, к миру, где всё ясно и остро. И действительно, в «Яге» нет места психологическим полутонам: здесь страсти звучат как удары грома, боль – как крик раненной птицы, а любовь в прямом смысле слова разжигает огонь. И в этой дикости есть особая честность, почти ритуальная сила.

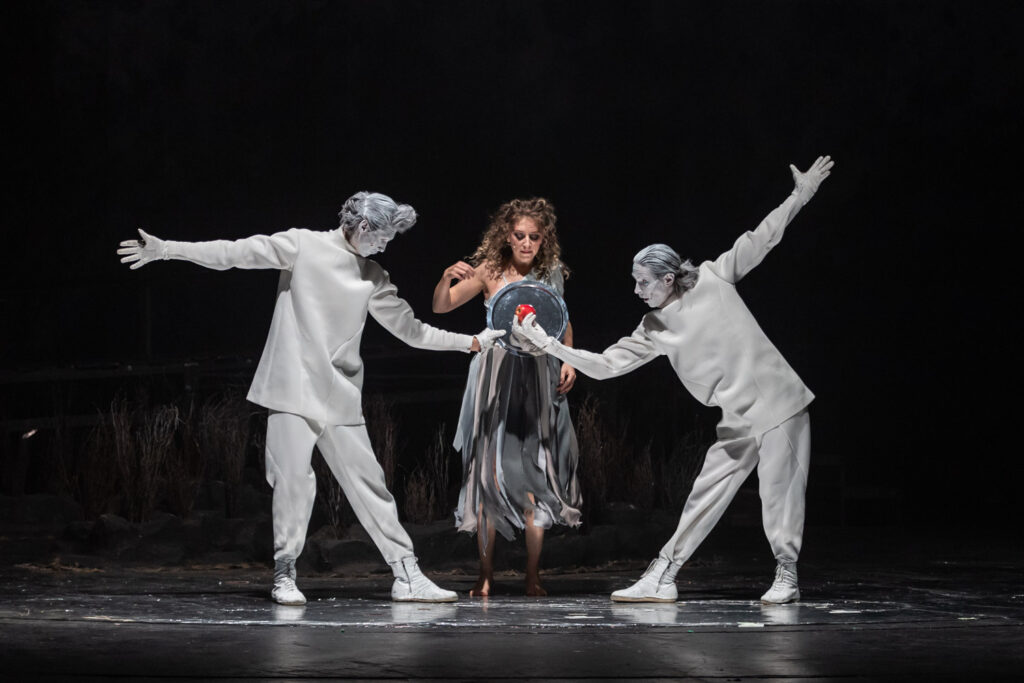

На сцене одновременно существуют два мира: затерянное княжество, к которому не ведет ни одна дорога, и другая сторона, где властвуют боги (художник – Ирина Уколова). Первый – уютный и тёплый, словно бабушкины пирожки. В нем живут красивые, румяные люди, поют песни, собирают ягоды, отмечают праздники. Второй – прозрачный и зыбкий, сотканный из света и белых лент, где птица Гамаюн (Антон Нечаев) и богиня Мара (Светлана Лепихина) бесстрастно наблюдают за судьбами смертных. Бесстрастно, да не очень: Мара все же вмешивается в жизнь увечной дочери мельника – Яги – девушки, которую все эти румяные да веселые поедом едят за одну только на них непохожесть. Благодаря богине, Яга обретает силу, а с ней – «невыносимую тяжесть бытия».

Елена Логачёва создаёт сложный образ женщины, проходящей сквозь боль и статус изгоя к искушению властью. Её героиня постепенно осознает данную богами силу, в её глазах появляется уверенность, в движениях – гордость, а в голосе – сталь. И всё же за этой силой угадывается страх понимания платы за чудесное превращение. И плата эта не заставляет себя ждать. Надменная и ревнивая княжна Забава (Ольга Жучкова) находит способ убить возлюбленного Яги – бога Велеса (Роман Чистяков), и Яга впускает в свою душу тьму.

Музыка Андрея Григорьева – ритуальная, многослойная, с отголосками древних напевов, хоровых структур и современной обработки – не иллюстрирует действие, а создаёт атмосферу транса, погружения в архетипическое. Иногда кажется, что сам воздух сцены колеблется под этими звуками, и зрители становятся участниками обряда, а не наблюдателями спектакля. Эта музыка втягивает в древний магический круг, где живое и мёртвое, прошлое и будущее неразделимы.

Художник по костюмам Ольга Смагина создала по-настоящему многослойный визуальный мир спектакля, в котором земное и небесное сливаются в едином дыхании. В костюмах – кожа, шерсть, металл, грубые ткани, отсылающие к первозданной, телесной стихии, к силе земли. Но рядом с этим – струящиеся белые полотна, легкие летящие образы, отражающие свет и создающие ощущение присутствия воздуха, эфира, чего-то неземного. Этот контраст плотного и прозрачного, тёмного и сияющего рождает особую энергетику принадлежности двум мирам.

Световые решения спектакля также тонко иллюстрируют это двоемирие. Художник по свету Алексей Крючков в своей партитуре создаёт ощущение масштабности и внутренней глубины сценического пространства, превращая спектакль в почти кинематографическое зрелище, где каждый луч несёт смысл и эмоцию. Свет словно дышит вместе с героями – мягко скользит по прозрачным лентам леса, вспыхивает холодным серебром в мире богов, сгущается до тревожного сумрака в моменты человеческой слабости. Помогая различать границы между мирами – земным и потусторонним, реальным и мифическим, – он, в то же время, эти границы размывает.

Так же, как и пространственные границы, в спектакле размыты границы значимости ролей. Здесь нет очевидного деления на «главных» и «второстепенных» – каждая фигура, каждый голос, каждый образ – важная составляющая живого, дышащего мира. Главным оберегом этого мира становится бабушка Беляна в исполнении заслуженной артистки России Нины Таякиной. В её персонаже чувствуется что-то очень древнее и очень надёжное, словно она – хранительница самой сути добра. Беляна – как дух-защитник, как домовой, который тихонько сидит у теплой печки, но благодаря ему в дом никогда не проникнет зло.

Еще немного добра, а также море света и улыбок приносят на сцену Двое из Ларца – Владимир Кулигин и Александр Шкуратов. Их появление – будто глоток домашнего тепла посреди тревожной мифологической истории. Они не просто шуты или волшебные помощники, а воплощение той самой радости бытия, без которой не оживает ни одно чудо. Их энергия заражает зрительный зал, возвращая спектакль из мира богов и ведьм в пространство человеческой души, где всегда есть место смеху, дружбе и свету.

Финал спектакля, однако, неоднозначен, и уж совершенно точно не светел. Яга прощает своих обидчиков, но не возвращается к людям: она остаётся в лесу, обречённая на вечное одиночество (то есть, по сути, зло победило). Такой финал оставляет ощущение тревоги: где проходит граница между добром и злом, жертвой и палачом, любовью и разрушением? Что делает человека чудовищем – поступок или боль, нанесённая другими? «Яга» Дарьи Догадовой не даёт ответов, но заставляет смотреть в самую суть этих вопросов. В мире спектакля нет абсолютных героев и злодеев – лишь люди и духи, одинаково способные страдать, мстить и прощать. Именно поэтому спектакль звучит как современная притча о том, как трудно остаться человеком – даже если в тебе живёт сила бога.