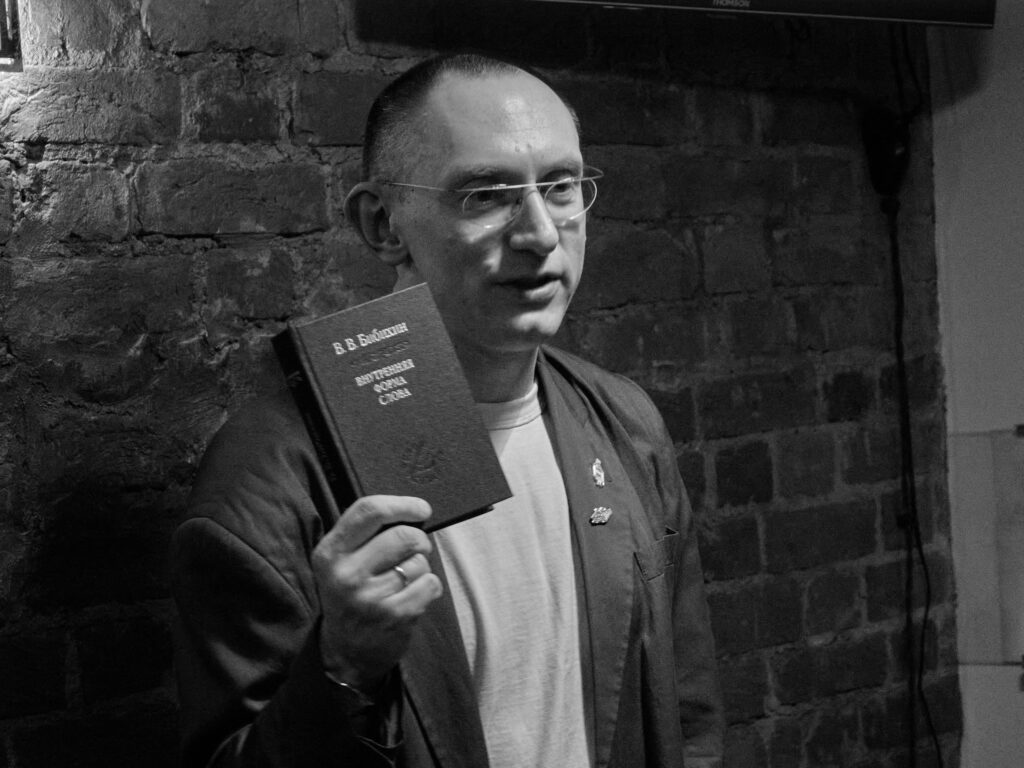

Мы встретились с Борисом Павловичем — режиссером, актером, педагогом и отчасти философом — чтобы расспросить его о московских гастролях и планах Леса — театрального проекта по трудам Владимира Бибихина. И неожиданно поговорили не только о Лесе, но и о Боге, рае и традициях — настоящих и поддельных. А еще о практической ценности философии и том, чем она похожа на ледоруб, зубную щетку, глиняный горшок и иностранный язык.

В конце прошлого года Лес путешествовал в Москву. Расскажите, какие впечатления вы привезли из поездки?

В первую очередь, это зрители, ради которых стоило приехать. Прекрасный Андрей, который купил билеты на все спектакли. Прекрасный Ильдар, который не покупал билетов, потому что он наш коллега — учится в магистратуре Рыжакова. Его везде ждали, ходили легенды про Ильдара, который всегда включается и помогает. Он теперь обещает свой спектакль в Лесу — то есть мы инвестировали в будущее.

Это новые знакомства. Например, Оля Иванникова, наш московский администратор. Легендарный администратор — например, последних фестивалей Любимовка — гуру независимого театра. Она про Лес ничего толком не слышала, но вписалась — и теперь это наш большой друг, мы буквально пуд соли съели за эти три недели. Такие встречи имеют отношение не столько к театру, сколько к сильному человеческому опыту.

Это то, как люди друг другу помогают. Театр им. Пушкина, который пустил нас за 5 тысяч рублей. Переделкино, которое пустило нас бесплатно. То, как Оля Мирошникова, прилетев из Еревана, где она сейчас живет, из аэропорта поехала на площадку к Тане Шуклиной на спектакль Лес.Ожидание, чтобы помочь ей размонтировать фонари. Юля Иванова, один из ведущих кураторов Леса, которая не смогла выбраться из Питера в Москву, но каждый день часами переписывалась со зрителями, объясняя, как им найти дорогу до площадки или объясняя, почему отменился показ. Продюсер Полина Юдина, с которой мы посидели летом сорок минут на лавочке в Миусском сквере и придумали схему всех гастролей. Это ощущение грибницы, связей между людьми, которые друг другу нужны, в Питере как бы растворено. Оно было явным, когда мы всё только запускали. Но то был короткий момент, и все были в истерике, потому что было непонятно, как что будет работать. А гастроли — хорошая ситуация, чтобы эти связи обнаружили себя. И здорово, что новые люди к ним присоединяются.

Вы показали в Москве восемь спектаклей. Это ведь были первые гастроли такого масштаба?

Да, в Омске у нас было три спектакля, в Ясной Поляне — тоже три, но уже других. Восемь спектаклей — целый фестиваль. Сложно представить себе такие гастроли в другой город — это вопрос аудитории. Для нас это оказалось рентабельным в том числе потому, что билеты в Москву стоят недорого. Мы приехали сами, без учредителя, сыграли, заработали денег, вышли в маленький плюс.

Я очень рад, что мы проверили эту экономическую модель — и она работает. Благодаря, с одной стороны, обмену дарами, с другой — компактности каждой работы. Потому что у нас есть такие вещи, как Лес.Застолье, которое так просто не привезешь, хотя было бы здорово его сыграть в Москве.

Как вообще Лес чувствует себя сейчас?

Бесконечно печально, что у нас уже нет многих спектаклей, которые когда-то открывали проект, и которые играть бы и играть. Лес.Письма, Лес.Молитва, Лес.Кастинг, Лес.Пустота. На Лес.Лекцию Оля прилетела из Еревана — и все заработанные деньги ушли на билеты. Кеша Башинский уехал, поэтому нельзя сыграть Лес.Сел, и именно Кеша был душой квартирников.

Но для Леса хорошо то, что нет той части, без которой ничего не может быть. Весной у нас появился Лес.Голос. Лена Романова, которая его сделала, из-за болезни не смогла поехать с нами в Москву, зато поехала в Екатеринбург, когда поправилась — там был вокальный фестиваль, и Лес.Голос на нем был уместен. А осенью на другом фестивале тоже в Екатеринбурге была Лес.Актриса… Лес протягивает корни через всю страну.

А в Петербурге что сейчас можно посмотреть?

Лес.Ангелина, Лес.Книга, Лес.Грибы, Лес.Застолье. Таня Шуклина вернула Лес.Ожидание в строй. Весной мы сыграем в Питере Лес.Дневники, созданные в Ясной Поляне для фестиваля «Толстой».

А Лес.Актриса?

Нас выгнали из Комиссаржевки, где мы играли весь прошлый сезон — мы оказались нерентабельны. Я без особых надежд написал письмо в Александринку, Валерий Фокин деликатно отмежевался. Но Актриса сейчас поедет на «Розовфест» в Ярославль, и мы в этом сезоне уже играли ее в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Кирове. Эксклюзивно фестивальный спектакль оказался.

Получается, что есть домашние спектакли, а есть выездные… А что-то новое предвидится?

Катя Алексеенко и Вера Куликова готовят работу по «Грамматике поэзии» под загадочным названием ЛЕС.П. Сейчас наши встречи в Питере — это в большей степени ридинги, почти никто ничего не показывает. Но было бы странно, если бы здесь бесконечно производились спектакли по Бибихину. Мне кажется, что питерский Лес себя уже выговорил, и начинается история регионов. Мы ведем переговоры с Самарой, Калининградом, Тюменью и Красноярском. Недавно переписывались с Германом Преображенским из Тбилиси. У них очень хорошо прошли ридинги, в этом году начнется что-то практическое. Кеша развивает свой проект Казахстане. Во время гастролей в Кирове мои бывшие студенты (я семь лет работал в Кирове, с 2006 по 2013 год) собрались и сделали трехчасовой показ эскизов спектаклей. Так что там точно ждем премьеру весной.

Может быть, это ошибка подтверждения, но мне кажется, что сейчас в публичном поле философии становится всё больше. Как создатель театрального проекта с опорой на философию, расскажите, почему она нам сейчас нужна и полезна?

Мне кажется, что философия, как и театр, имеет дело с тем, что под руками. Бибихин называет это первой философией — не в том смысле, что она самая ранняя, а в том, что она имеет дело не с абстрактными концепциями исторического прогресса или чего-то такого, а с тем, что происходит прямо сейчас. Со временем, с нашим телом, с нашими мыслями, с нашим присутствием. Поэтому выбор, уезжать ли, оставаться здесь, переносить русскую культуру в облако или делать что-то еще — это следующий шаг. А первый — это увидеть то, что у тебя под руками. По Бибихину этот шаг обычно пропущен. Он цитирует древних греков: что мы срываемся в действия от слабости мысли.

Делаем, не подумав, потому что не хватает сил подумать?

Мне кажется, эта фраза красива тем, что она не так буквальна. В том, что вы говорите, звучит что-то вроде «семь раз отмерь, один отрежь». Но как будто нет того момента, когда можно сказать себе: хватит думать. По грекам и по Бибихину с его школой незнания, «семь раз отмерь» никогда не заканчивается. Человеческая цивилизация проваливается в варварство, когда говорит себе «хватит думать». И мы срываемся в действие от слабости мысли в том смысле, что устаем думать и принимать непрерывные решения, надеясь на «окончательное решение».

От действия мы никуда не денемся, человек — это такая социальная обезьяна, у которой всё время какая-нибудь палка в руках крутится. А мыслить — это тяжелая работа. Поэтому у нас есть поговорочки типа «делу время — потехе час», которые уговаривают нас подумать. Они охранительные: как будто у мысли есть отведенные ей место и время. Поэтому нет ничего унизительной философского факультета — резервации для мыслителей. Бибихин болезненно к этому относился и все время в лекциях отпускал уколы на эту тему.

В одной из первых лекций «Леса» он разбирает феноменологию молитвы. Сказано в молитвенном правиле: представь себя предстоящим перед лицом Господа. Кому сказано? Человеку, встающему на молитву в определенное время в определенном месте? Или мне, прямо сейчас едущему в метро на эскалаторе? А если человек не молится, и он вообще атеист — ему не сказано? Если это не сказано мне всегда и мне каждому, в этой фразе нет смысла. Тогда тут я стою перед лицом Господа, а на эскалаторе — нет, потому что под землей не видно. Бибихин размышляет о непрестанной молитве и из нее выходит в пространство мысли. Что мысль и есть молитва, потому что мысли — это твой разговор с миром, твое советование — то, что делают все, и атеисты в том числе. Ты можешь не называть это молитвой, но механизм один и тот же. И поэтому, «семь раз отмерил, давай резать» — как будто можно остановить мысль — это гордыня, потому что главная гордыня — это полагание на собственные силы.

Есть такой анекдот про театр. Режиссер приезжает на постановку. Ему говорят: очень осторожно с этим артистом. Режиссер знакомится со всеми, и этот артист прекрасно читает текст с листа, импровизирует… Режиссер говорит: я хочу его на главную роль. Ему отвечают: мы тебя предупредили. Он берет его на главную роль, тот приносит тысячу этюдов, с полуслова хватает, все делает, держит темп. Премьера. Счастливый режиссер садится в зал. Выходит артист и начинает творить какую-то хрень. Пропускает реплики, говорит своими словами, здоровается со зрителями. В антракте режиссер врывается за кулисы и кричит: что ты делаешь? А тот отвечает: когда ты работал, я тебе не мешал. Теперь ты мне не мешай.

Перестал советоваться.

Да, это история про непрерывность наблюдения того, что у нас под руками. От нее нельзя убежать… У Егора Летова есть строчка «Сказочка о том, как Свидригайлов собирался в Америку». В «Что делать?» Чернышевского, когда кончает с собой Лопухов, первый муж Веры Павловны, он оказывается уехавшим в Америку. Отъезд в Америку в XIX веке был синонимом самоубийства. Дело, конечно, не в том, что нельзя уехать в Америку. Это даже сейчас возможно. Но это не избавляет человека от вопроса о том, что у него — это еще одна бибихинская категория — свое собственное.

Что у тебя своего? Не культурного, не психологически навязанного обусловленного, не от ожиданий значимых людей? Это знаменитое «Узнай себя». Чацкий в конце «Горе от ума» говорит: «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок». Великая русская квадратура круга. И это пишет Грибоедов, который посол, полмира объездил и знает, что уголка на свете нет, потому что свет — круглый.

Звучит пессимистично.

Мы на какой-то из Лес.Книг заговорили об этом. И Надя Никитина говорит: это же вообще жесть какая-то, мрачная, фатальная философия. А для меня она светлая и раскрепощающая.

Потому что ты избавляешься от иллюзий?

Знаете, когда я решал, уезжать работать на несколько лет в Киров или нет, у меня было много за и против. Было страшно уехать в бедный как церковная мышь провинциальный ТЮЗ и стать там со временем типичным главным режиссером, у которого есть девятка, дача. Он туда ездит на девятке, или на Хендай, как повезет, строит себе баню… И репетирует бесконечно «Горе от ума». Стать одним из тысячи провинциальных царьков и утратить связь с реальностью. С другой стороны, когда тебе 25 лет, у тебя нет никакой работы. А свой театр — это колоссальные возможности.

Тогда мы с женой пришли в гости к друзьям, и один из них сказал: «Что бы вы ни сделали, вы все равно пожалеете». И мы приехали в Киров — и моментально пожалели. Но если бы мы остались, мы тоже пожалели бы. Это меня поддержало психологически. Если бы мне сказали — знаете, как в мотивационных речах: «Каждое твое решение приближает тебя к мечте, двигайся» — и я бы приехал в Киров, увидел бы эту унылую рутину — и помнил, что этот шаг приближает меня к мечте… Это была бы, наверное, гарантированная депрессия. И я бы поехал покупать дачу. Как и каждый российский чиновник, который должен как-то компенсировать уныние своего руководящего положения.

Но, раз мы уже пожалели и выхода нет, мы начали смотреть, что можно с этим сделать. Можно назвать это избавлением от иллюзий, а можно — раскрепощенным взглядом на реальность.

Значит, эта философия на самом деле реалистическая?

Мы говорим о том, что вещи такие или другие в зависимости от нашего взгляда. А реалистическая позиция про то, что вещи такие, какие они есть, безотносительно твоего взгляда. Мне Бибихин очень нравится тем, что его сложно описать.

В каком-то смысле его философия глубоко консервативна — и мне это нравится. Я защищаю позиции русского консерватизма и традиционализма. Когда происходящее сейчас пытаются выдать за верность традиции, я говорю: нет, это просто унылое иждивенчество, отсутствие какой-либо мысли, подгребание под себя всего, что плохо лежит. И в области людей — Шостаковича, Пушкина, кого угодно, — и в области территорий, и в области вещей. Забираем бренды, все равно границы закрыты. Национализируем самолеты, которые были в лизинге. Мой спектакль в Ярославле идет без моего имени, его как бы национализировали.

Это не традиция, это обычное варварство. Потому что у варварства нет прошлого — только то, что досталось ему механическим захватом. И Бибихин различает механический захват и захваченность вещью как таковой: собственное и не собственное. Режиссер может и должен захватывать. Но одно дело, когда это происходит, потому что захваченность пробуждается в самом существе — и артист становится собой, потому что он из режима обывателя, который приходит за зарплатой в театр, переходит в режим артиста. Другое дело — захват механический: ты артист? будь добр к 11 быть на репетиции.

То, что происходит сейчас — подмена механическим захватом. Все говорят: мы хотим, чтобы нас уважали. Но мы прекрасно понимаем, что может быть подлинным мотивом для уважения, когда мир очаровывается какой-то страной. Например, Южной Кореей с ее экономическим чудом. Или Аргентиной с ее победой на чемпионате мира. Для того, чтобы захватить весь мир, совсем не обязательно предъявлять свои права.

Даже наоборот.

Да! И, завершая длинный ответ на короткий вопрос про то, зачем нам нужна философия. Мне кажется, что эта дисциплина мысли нам всем нужна сейчас, как никогда. Потому что мы находимся на эмоциональных качелях: нас штормит от постоянного стресса повестки и отсутствия будущего. Оно у нас сейчас как бы купировано, у нас нет никакой проекции. И опора на то, что у тебя есть под руками, помогает устоять в отсутствие будущего.

Поэтому я и говорю, что философия Бибихина оптимистична. У нас нет светлого будущего. Но у тебя есть ты. И это возвращение себе себя — главный подарок, который Бибихин делает мне.

Получается, что он оперирует не абстракциями, как большинство философов?

У него все курсы — это так или иначе история философии. Например, лекция о времени, которую Оля Мирошникова и Валя Луценко играют в Лес.Лекция — это лекция о пифагорейцах. При этом он излагает свою концепцию: что время — это когда пора. И это пора обедать, и это пора уходить. Бибихин очищает каждого философа от инерции академического рассмотрения. Потому что ту абстракцию, о которой вы говорите — ее накрутили на них потребители философии для собственного удобства.

Мне очень нравится великий фильм Дерека Джармена «Витгенштейн». Это биография Витгенштейна, из которой понимаешь, как чувака штормило. Если посмотреть биографии философов, более или менее оставшихся в истории — это всегда библиотека приключений и научной фантастики. Они не имеют ничего общего с образом педагога кафедры на факультете. Что Витгенштейн, что Кант с его знаменитыми обедами для уважаемых горожан, где было запрещено говорить о философии, и поэтому они обсуждали пищеварение, потливость — что угодно. У Марюса Ивашкявичюса есть прекрасная пьеса «Кант», в которой он реконструирует кантовские обеды.

Каждый философ — это фрик, звезда рок-н-ролла и человек, который очень интересно жил. Кто-то, как Кант, жил долго и был всеми признан. Кто-то был как Сократ, который жил на улице, потому что жена выгоняла его из дома, а в конце был отравлен цикутой за то, что сбивает мальчиков с пути истинного. Эти люди имели дело не с абстракциями, а с конкретными житейскими ситуациями. И отвечали на конкретный вопрос: что делать прямо сейчас? Наш опыт общения с настоящими философами очень невелик. Хотя можно посмотреть записи Пятигорского на видео. Это же рок-н-ролл! Как он вскрикивает, жестикулирует. Как можно об этом человеке сказать, что он говорит об абстрактных вещах?

Философия абстрактна настолько же, насколько абстрактен плохой театр. Просто у философии есть счастливая возможность отстояться и сохранить только великие тексты. До Гутенберга все переписывалось вручную. А чтобы что-то было переписано, нужно, чтобы оно имело насущную ценность. И чем глубже уходит перспектива, тем сильнее концентрация. Индийские Веды, Гераклит, Парменид — это ядреная матрица, очищенная от мусора дурной, преходящей повседневности.

Но не в том смысле, что есть какая-то истина и повседневность. Это и была повседневность. Как горшок в этнографическом музее — он был сделан, чтобы суп сварить, но прожил 400 лет. Не потому, что он сверхгоршок, и он выжил, а плохие горшки отвалились. Он был один из, но его любили, перекладывали с места на место — как Друскин хранил в чемоданчике рукописи Хармса. Почему? Потому что в этом горшке еда не пригорает. То же и с философией. Не то, чтобы есть божественное прозрение, а есть уличный треп. Сократ тоже трепался на улице. Но Платон что-то записал, а что-то не стал. Поэтому, по Бибихину, если о чем-то, о чем мы говорим, мы у них не видим упоминаний, значит, мы об этом зачем-то еще говорим, а они уже нет.

У нас даже стикеры есть, у Жени Сташкова: «Подтянемся к древним». Как отсылка к тому, что Бибихин — это философия традиции. Консервативная не по страху будущего, который мы сейчас имеем в политике, а по своей сути.

По тому, на что она опирается?

Да. У Ольги Седаковой вышла книжка в серии «Богословие культуры». Она там говорит, что текст традиционен настолько, насколько он находится в диалоге с традицией. Не следует ей, не воспроизводит ее, а имеет ее в виду.

В смысле отталкивания от нее к чему-то своему?

Он может отталкиваться от нее, может прибавить что-то, может поспорить. В этом смысле Хлебников, который изобретал новый язык, был глубоко традиционный поэт, потому что он смотрел в древнерусский, старославянский язык. А какой-нибудь советский поэт, который для журнала «Юность» писал стихи о Ермаке и воспринимается народом как традиционный, потому что он как бы про ценности — совсем не традиционный, потому что он с традицией не вступает ни в какие отношения.

Можно сделать как у Борхеса — переписать слово в слово «Дон Кихота». Традиция так и работает. Оля Мирошникова в Лес.Лекция сделала что-то подобное: выучила наизусть и воспроизвела лекцию. Но это традиционализм. Это вступание с традицией в отношения.

То есть философия, с одной стороны, помогает нам ощупать себя и пространство и понять, от чего можно оттолкнуться, с другой стороны, дает представление о том, как можно соотноситься с традицией. Потому что сейчас, мне кажется, слово «традиция» у многих людей вызывает рвотный рефлекс.

Да, и я как одну из своих задач воспринимаю это — отстаивать исконный смысл слов. Я говорю: я считаю, что драматический театр — это вот это, философия — вот это, традиция — вот это…

Возвращение имен!

Возвращение имен, да. Горизонтальность — это вот это. Понятное дело, что это всё мои версии.

Ну вот, в этом всё равно есть субъективность…

В этом нет ничего кроме субъективности. А что еще мы можем предложить? Я могу предложить свое. И мое «свое» — в том, сколько еще спектаклей будет в Лесу. Я сейчас разговаривал с Лерой Павлюк, которая будет делать спектакль в Самаре. Мы едем туда летом, и я решил, что если мы куда-то едем на гастроли, обязательно должна быть какая-то местная работа. Для меня этот проект свой, потому что люди где-то говорят: а, я понял, что надо сделать. Это работает до тех пор, пока еще кто-то хочет в этом участвовать.

Получается, когда вы заявляете о чем-то, что оно такое, вы как бы начинаете диалог, и кто-то может сказать: нет, погоди.

Больше того — иначе не возможно, потому что люди по телефону поговорили, что-то услышали и сделают, как поняли. И это и есть то самое — их — свое.

А бывает, что вы с чем-то не согласны?

Тут легче ситуация, чем как когда я делаю спектакль, артисты приносят этюды, а у меня есть видение, с которым что-то может не совпасть. Здесь каждый сам отвечает за себя. Для меня единственный критерий — убедительность того, что человек показывает, для него самого. Ты спрашиваешь его: а что бы ты хотел, чтобы здесь прозвучало? А потом у тех, кто смотрел: прозвучало? Если нет — еще порепетируй.

Так что это не вопрос согласия или несогласия. Это разные способы существования. Когда мы в Петербурге репетируем — это мой театральный семинар, моя флюидная театральная школа. А когда люди работают в других городах, ни о каком наставничестве речь не идет. И это еще интереснее. По-настоящему горизонтальный Лес, — тот, который появляется в других городах. Потому что он уже ни эстетически, ни как-то еще, кроме общий этики, общего сговора, не соотносится с тем, что я когда-то придумал.

Вы что-то еще планируете в Москве?

Мы ведем переговоры с тремя акторами. Маша Пономарева когда-то начинала делать этюды в Доме Радио, но потом уехала в Москву. Она нас спасала, когда Валя Луценко заболела и не приехала на Лес.Лекцию — у нас были сутки, чтобы найти артистку. Я тогда вспомнил, что есть Маша, которая ходила в Лес, хоть и не видела Лекцию. Валя прислала ей инструкцию на четыре страницы, она от руки переписала ключевые позиции. Маша изучила, распихала шпаргалки по карманам и импровизировала. А после говорит мне: «Боря, я все вспомнила!» — наши встречи, разговоры о Бибихине. И мы с ней договорились, что она доведет свой проект.

Еще есть Оля Иванникова, администратор. В конце она сказала, что у нее есть идея, и она хочет сделать свой спектакль в Лесу. И есть Ильдар, который сходил на все спектакли. Он написал мне письмо на две страницы и сформулировал свою идею.

Вы говорили, что Лес — проект по духу петербургский, и для торопящейся Москвы не очень подходит. А теперь получается, что там тоже что-то завязывается. Изменили мнение?

В Петербурге есть такой, знаете, дух увядания. Его еще Гоголь сформулировал, когда здесь была столица. Но уж когда столица ушла, это было подкреплено гербовой печатью. Увядание Петербурга, который держит всю классическую культуру, не очень понимает, зачем она нужна, но продолжает держать. В этом жесте держания культуры есть странная миссия и красота увядания. Философские сидения с книгой очень ему соответствуют. Это важное бибихинское «мы уже опоздали к событию мира» — то есть оно произошло до того, как мы обратили на него внимание. В Петербурге опаздывать — норма жизни. В Москве надо успевать.

Когда мы приезжаем в Москву, мы находим людей, которым этот дух близок. Как Оля Иванникова — ей есть что сказать, но она школьный учитель, а еще театральный администратор, а не артистка, которая должна доказать свою профпригодность — и поэтому ей некуда спешить. Возможно, теперь чувство увядания, бездны пришло и в Москву. Я уже от нескольких людей слышал о том, что при множестве вещей в Москве некуда податься.

А нет ли в этом общего ощущения нас как общества, которое куда-то уже опоздало?

Может быть, мы, наоборот, куда-то спешим, задрав штаны. Сейчас старая шутка о том, что «в долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на конец света» вдруг стала очень буквальной. Все живут так, что уже скорее бы. Премьер-министр нам пишет свои знаменитые посты из позиции конца света — не так, как будто у него есть 20 лет впереди. То же самое с разгромленной либеральной интеллигенцией, которая живет с ощущением вроде «добейте уже нас скорее». Мне кажется, нам всем сильно поможет перестать спешить в апокалипсис.

А как удержание классической культуры соотносится с диалогом с традицией?

Это он и есть. У Бибихина есть крутая мысль, что рай присутствует в нашей жизни своим отсутствием. Бог есть в том, что он никак себя не обнаруживает. Самое пошлое язычество — видеть Бога в знаках судьбы, что вот у меня сейчас ложка упала — и это значит, Бог есть. Нет, если вам это помогает, вы можете видеть в падающей ложке присутствие Бога. Но вообще-то Бог — в том, что вы его ждете и знаете, что он должен быть. Или наоборот. Если Бог есть в падающей ложке, получается, что в стоящем стакане его нет. А в телефоне, который разрядился? Бог либо везде, либо нигде. Бибихин говорит, что самый воинствующий атеист всё равно находится в диалоге с Богом через его отрицание.

Рай, идеальный мир всегда утрачен, его больше не будет. Как детство, которое с нами потому, что его нет. Присутствие чего-то — это тоже бибихинская категория — гораздо важнее в его в его отсутствии. Ты что-то получил, когда оно куда-то делось. И это тоже важная штука — что ты не утратил свое детство, а оно впервые у тебя появилось по-настоящему. Потому что пока ты ребенок, оно тебе не нужно — у тебя есть весь мир. А потом ты становишься взрослым, от мира остается гулькин нос, но у тебя появляется детство — то самое прошлое, которое тебя питает и держит на плаву.

И Бог, и рай — то же самое: они у тебя есть через то, что их нет. И — помните, мы говорили о «своем собственном»? Для человека свое собственное — часто то, чего у него нет. Как, например, велик тот актер, который понимает, что до сих пор не сыграл по-настоящему Гамлета. А если он думает, что Гамлет у него в кармане, то у него как раз его и нет. И вот это «Эх, всё еще не то» — это и есть обладание.

Поэтому наше питерское увядание — может быть, способ хранить традицию. Может быть, честнее признаться в том, что мы всё растеряли и держимся за мертвые черепки, чем говорить, что мы Хранители. Поэтому я считаю, что властный традиционализм нынешних охранителей, которые утверждают, что они что-то имеют — глупая инфантильная бессмыслица. Подлинный традиционализм — это признать, что у нас ничего нет, но мы можем, глядя в то, что было, как в детство, увидеть в этом свое.

Нет ничего ужаснее, чем пожилая женщина, которая делает вид, что она девочка. Или взрослый мужик, который заигрался в солдатики — что мы сейчас и видим. Эта инфантильность и детство — вещи не просто не совместимые, а противоположные. Делать вид, что ты ребенок, когда ты давно не ребенок — это унизительно. Как вечный студент Петя Трофимов. «Сделайте уже что-нибудь со своей бородой, она же должна расти», — говорит Раневская Пете. Надо, чтобы борода росла! В этом смысле питерский дух увядания и растерянных традиций как раз показывает нам лицом все то, что у нас было — и оно начинает присутствовать.

То, что увядяет, превращается в перегной, и из него вырастает что-то новое, а пластмассовый цветок — он не прорастет…

Конечно. Первая лекция «Леса» с того и начинается, что мы вышли из леса в город, но вся цивилизация построена на доисторических лесах. Нефть, газ. Кофе, чай, вино, табак, стол — всё это лес. Мы ушли из живого леса и окружили себя мертвым, потому что мы не умеем жить без леса. И, не имея живого, мы держимся за мертвый.

Напоследок хочу попросить у вас практического совета. Как читать философию? Она у меня была в университете и прошла мимо моего мозга, почти не задев — с тех пор я думаю, что глуповата для нее. И подозреваю, что таких, как я, много. Что нам делать?

Я так же в школе учил французский. И не знаю ни слова, хотя пять лет получал пятерки. Потому что французский язык не был связан с моей повседневностью. Тем более, это были 1990-1994 годы, когда было не до французского. А в середине 90-х вокруг оказалось море английского — и стало понятно, что нужно учить его. И я делал это по песням группы Pink Floyd, в которую влюбился. У моего друга — Кости Федорова, который теперь известный драматург — были распечатки текстов, их можно было купить в Castle Rock. Я брал распечатки и академический словарь Миллера — и переводил слово за словом. А потом поехал за границу — и как-то всасывал этот английский язык, потому что а куда деваться. С философией то же самое.

Нужно осознать, что она тебе нужна?

Главное — зачем. Если ты этого не увидел, не надо себя насиловать. Нет такого, что каждый должен знать философию. Так же, как нет такого правила, что каждый должен знать английский или испанский.

Философский текст — это только инструмент, как кайло или зубная щетка. Он сам по себе не содержит философию. Философия — то, что происходит с тобой в момент чтения.

Философия — это альпинистское снаряжение. Чтобы залезть на одну гору, нужен Шопенгауэр, для другой — Кьеркегор. Если ты не собираешься никуда лезть, странно ходить по городу с ледорубом на поясе.

Тем не менее, вы сами говорили, что философия сейчас полезна…

Если вы эту полезность увидели, поняли, в какие горы вам надо и зачем, тогда хорошо бы, чтобы вы знали, где достать альпинистское снаряжение. А если у вас есть друзья, которые ходят в горы… Лес — про это. Мы в свое время проспали лекции по философии — прогуляли курсы альпинизма. И теперь как-то пытаемся сами, на ходу, гугля.

Человек, который гуглит, конечно, не станет равен профессиональному инструктору. Но человек, который гуглит, потому что ему интересно, ближе к сути дела, чем тот, кого в институте заставляли. Половина артистов, которые играют спектакли по Бибихину, его не читали, а знают его из диалогов на наших встречах. Так тоже можно.