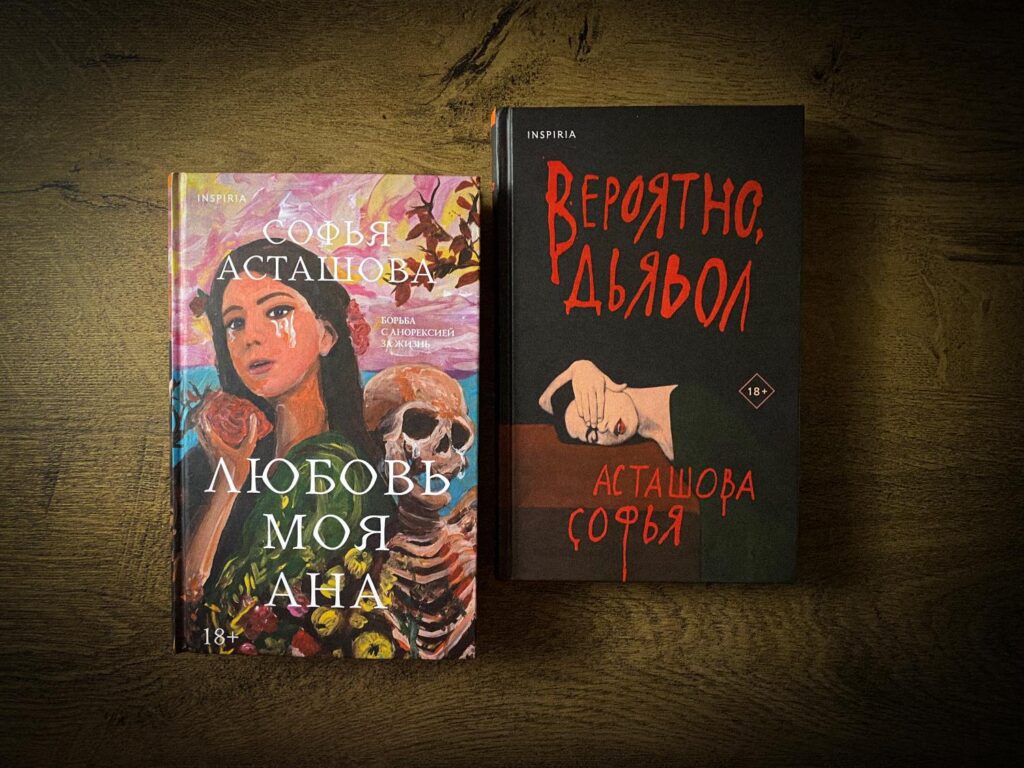

Писательница Софья Асташова работает с темой психологического насилия. В основе её историй — ситуации, которые в современном обществе часто игнорируются и воспринимаются как норма. В первой книге задуманной трилогии «Вероятно, Дьявол» самостоятельным персонажем становится язык как инструмент подавления воли, подмены чужих желаний личной одержимостью. Второй роман «Любовь моя, Ана» откровенно рассказывает об опыте проживания анорексии, где сила слова становится способом саморазрушения.

Несмотря на всю сложность, в романе много иронии, которая смягчает тяжесть поднятых тем, а поэтичные пассажи и почти набоковская метафоричность делают рассказ интереснее. За счет этого роман дает возможность отождествить себя с героиней и получить удовольствие от чтения.

Мы обсудили с Софьей автофикшн как метод письма, поговорили о дистанции между автором истории и её героиней, о силе слов и манипулятивном языке, об исцеляющем письме и вдохновляющей философии.

Расскажите, пожалуйста, что важного нам, читателям, нужно знать о вас? Кем вы себя ощущаете сегодня? Как себя позиционируете, определяете и предъявляете миру?

Я определяю себя как писательницу, автора двух романов и художницу. Но писательницей ощущаю себя в тот момент, когда непосредственно пишу. В другое время я обычный человек со своими мелкими человеческими проблемами и заботами. А ещё большая часть моей идентичности — это не только человек пишущий, но и читающий. В последнее время я стала больше задумываться о том, что меня во многом определяют прочитанные книги. Я всё время нахожусь в поиске истории, которая меня не просто заинтересует, а сшибёт с ног, и когда нахожу, то растворяюсь в ней. Так, недавно произошло с книгой «Кое-что из написанного» Эмануэле Треви. Это роман итальянского писателя и искусствоведа о легендарном поэте и режиссёре Пьере Паоло Пазолини. Треви пытается раскрыть секреты творчества поэта, как одного из поздних выразителей духа модернизма.

Спасибо, что затронули книжную тему, предлагаю поговорить об этом. У каждого из нас есть свои литературные учителя, и это не про преподавателей в университете или на курсах, а про любимых (или нелюбимых, но очень талантливых) писателей. Авторы, которых мы читаем, перечитываем, и о которых, наверное, можем сказать, — после его книги мне тоже захотелось стать писателем. Есть ли у вас авторы-наставники, которые вдохновляют на письмо, служат опорой в писательстве?

Да, есть книга, которая дала мне уверенность в том, что я тоже могу писать. Это роман Крис Краус «I Love Dick». Когда я его прочитала, то подумала: «а что, так можно было?» Можно писать о своих чувствах? Тогда я впервые поверила, что тоже смогу что-то написать, используя свой опыт в качестве художественного инструмента. Крис Краус — американская писательница, художница и режиссёр, чьи работы в жанре автофикшн и концептуального искусства стали культовыми. Она исследует травму, гендер и природу нарратива. В её работах стираются границы между документом и вымыслом. Одна из тем, которая ярко освещена в «I Love Dick», — это тема неудачи и провала. Героиня Крис терпит крах, но, признаваясь в этом, превращает ошибку в источник силы. Провал, который Крис переживает в реальной жизни, становится искусством, она трансформирует его в письмо, в книги, в фильмы. И это мне очень откликается. Моя героиня тоже непутёвая, она переживает провал за провалом, но её сила растёт вместе с артикуляцией неудач. Крис Краус стала для меня ключевой фигурой, я чувствую между нами особую связь благодаря тому, что, как режиссёр, она снимает псевдодокументальные фильмы, или фильмы в жанре мокьюментари. Когда я занималась видеоартом, то тоже работала с этим жанром, и уже после перешла в поле литературы.

В своих романах вы исследуете актуальные современные темы: абьюзивные отношения, насилие, РПП, отношения с телом и миром, опыт лечения от психического расстройства… Как вы решаете, о чем именно будет следующая книга? Как выбираете тему? Опираетесь ли на какие-то тренды, или просто ловите себя на идее и решаете, что «да, вот об этом я хочу и буду сейчас писать»?

Так получается, что темы сами меня выбирают. Могу рассказать небольшую историю. Одна книжная блогерка сказала про героиню «Вероятно, дьявол» так: «Соне 21. Единственное, чего она хочет, рассказать всему миру о том, как живут люди с расстройством пищевого поведения». Это был первый отзыв, который я прочитала на «Дьявола», и она попала прямо в сердце, как будто прочитали мои мысли. Мне хотелось рассказать миру ужасающую историю про жизнь с анорексией, даже если мир не готов или не хочет слушать. Показать, как живёт человек, страдающий от этой болезни, и что это намного сложнее, чем принято считать в обществе.

Следует оговориться, что это было в то время, когда еще не было столько информации про РПП, и мне казалось, что никто кроме меня этого не сделает. Поэтому, с одной стороны, у меня была уверенность, что именно я должна это сделать. С другой, это казалось слишком тяжёлой задачей, за которую я боялась взяться: вдруг не получится или получится не так, как я хотела? Поэтому вместо этого я рассказала другую ужасающую историю про абьюз на фоне красной комнаты в московской коммуналке. Эта история тоже сама меня выбрала, я просто не могла сопротивляться и не рассказать её. Не успела осознать, как оказались готовы несколько глав. Тогда я подумала, что из этого действительно может получиться роман.

В одном из интервью вы упоминали, что «Вероятно, дьявол» и «Любовь моя Ана», это первая и вторая части задуманной трилогии. Скажите, пожалуйста, почему вы решили рассказать историю именно в трех частях?

Мне хотелось создать законченную структуру. Две истории, когда их объединяют в серию, кажутся незаконченными. А чтобы показать, что они действительно связаны, нужна третья часть, которая бы закольцевала структуру и показала, что эти тексты действительно собраны неслучайно.

Очевидно, дело не только в этом. Мне нравится жить и работать с этой героиней, не хочется сейчас её отпускать, я не чувствую, что её история закончена. Оксана Васякина назвала мою первую книгу «Вероятно, дьявол» романом-взросления. Мне очень понравилось это определение. Кажется, что этот жанр, который появился ещё в конце XVIII века, органично сочетается с историей моей героини. Хочется дальше проследить за этапами её взросления, и формат трилогии будет работать на это как формально, так и символически.

А если не секрет, о чём будет третья часть?

Я уже упоминала, что хочу замкнуть композиционный круг и снова обратиться к темам, поднятым в книге «Вероятно, дьявол». И дело вовсе не в том, что мне не хватило такого персонажа, как Профессор. Скорее меня увлекает сама возможность продолжить работу над изучением механизмов манипуляций. Первая книга во многом посвящена языку: тому, что возможно сделать с помощью языка, и как работают инструменты подавления через речь. Профессор в первой книге не применял физическое насилие, он действовал только за счёт языка. Такие экстремальные методы коммуникации, как абьюз, газлайтинг, мошенничество интересны мне с точки зрения жизни речевого акта. В них всегда есть зазор: предмет и объект сообщения никогда не совпадают. Меня завораживает механизм двойных посланий. Вероятно, это связано с тем, что сейчас в нашей жизни коммуникация либо затруднена, либо потеряна вовсе. Поэтому хочется разбираться с такими экстремальными её проявлениями.

В первой книге вы затрагиваете тему абьюза, как мне показалось, показываете отношения с собой через проекцию отношений с другими. Во второй — через отношения с собственным телом. Помимо разных отправных точек, опорных тем, какие еще различия между этими двумя текстами кажутся вам наиболее важным?

Обе книги написаны очень откровенно, так что вначале я даже сама боялась их откровенности. Но разница между ними в том, что первая книга смешная, а вторая – нет. Меня часто спрашивают: «Какая из ваших книг более тяжёлая: “Дьявол” или “Любовь моя Ана”»? Уже сейчас в сравнении я понимаю, что «Дьявол» намного более весёлая и, если можно так сказать, лёгкая книга, чем «Любовь моя Ана». В первой книге я много внимания уделяла смеху. В «Дьяволе» много простого искреннего смеха, который помогает героине пережить кризисы и полюбить жизнь. Смех служит такой жизнеутверждающей силой. Вторую книгу сложно назвать смешной, там есть ирония, но она очень горькая,

Оба ваших текста в разной степени, но все же автофикциональны. Что делает автофикшн самым точным инструментом для ваших историй? В чем его преимущества перед другими формами письма?

Я сильно не привязываюсь к тому, чтобы писать в жанре автофикшн. Если смотреть глубже, более конкретно, то автофикшн можно назвать не отдельным жанром, а скорее методом или инструментом письма. Конечно, стоит сказать, что автофикшн сыграл большую роль как явление в поле русскоязычной прозы — произвёл, не побоюсь этого слова, революцию. Поле литературы было занято мужскими голосами, мужскими героями. Автофикшн изменил эту траекторию, и в этом большое его преимущество. Когда Оксана Васякина написала свою трилогию, она открыла «ящик Пандоры». После этого вышло много автофикшн книг, зазвучали голоса, которых раньше не было слышно, женщины оказались репрезентированы в литературе. И это здорово.

Автофикшн сочетает реальность и вымысел. Но пропорция, в которой они сочетаются, неизвестна читателю. Это соотношение может быть любым, 99 на 1, или 50 на 50, или 10 на 90. Важна не столько процентная доля, сколько плотность этой правды. Благодаря этому автофикшн помогает выстроить крепкую эмоциональную связь между читателем и автором. Этим автофикшн привлекателен для меня, как метод письма.

Героиня вашего последнего романа переживает тяжёлый опыт расстройства пищевого поведения. Что было самым сложным в работе над этой темой? Как вам удавалось сохранять эмоциональную дистанцию при написании? Ставили ли вы себе такую задачу?

Когда я работала над книгой, мне было важно погрузиться в происходящее, в события прошлого, поставить себя на место героини. Я старалась вспомнить всё до мелочей, чтобы история получилась настоящей, чтобы она дышала и создавала эффект присутствия. И это как будто противоречит тому, что обычно говорят про дистанцию и о том, как важно её сохранять. Но с помощью чего определить или измерить эту дистанцию? Я не знаю.

Я понимаю дистанцию, как возможность писать с холодным умом, сохраняя первоначальный замысел, не отходя от идеи, не теряя её из вида. Погрузиться в события прошлого, но выйти туда, куда планировал. Важно помнить, что это не реальное переживание, а книга. Если такое определение дистанции можно считать верным, то, полагаю, у меня получилось её сохранить.

В обоих ваших текстах героиня проходит через трудный путь принятия себя через проживание болезненных ситуаций. Как вы для себя определили, справляется ли она с нелюбовью к себе и если да, то что ей помогает в этом?

Это зависит от того, с чем сравнивать. Кому-то покажется, что она вообще не справляется, кому-то покажется, что она всё-таки смогла это преодолеть. Я думаю, что она справляется путём набивания шишек.

Не обязательно справляться всегда. То же касается и любви к себе. Сегодня я могу любить себя больше, а завтра меньше, а послезавтра как-то еще по-другому. Но что-то постоянное в нас остаётся. И вот это постоянное — то, что человек ценен сам по себе, независимо от того, любит он себя или нет, независимо от его формы тела, от его достижений. Он ценен тем, что он просто есть. Любовь к себе — это не очень надёжный ресурс для моей героини, и он часто ее подводит, но она справляется скорее за счёт любви к жизни.

Автофикциональное письмо требует от автора некоторой степени откровенности, отнимает много психический сил, и часто в книге остается большая часть личного, даже не конкретного опыта, ситуаций или воспоминаний, а пережитого на уровне ощущений, эмоциональных переживаний. Как дальше выстраиваются ваши отношения с текстом, с его героиней? Остается ли между вами какая-то связь, или, рассказывая её историю, она остается только в пространстве текста?

Мне кажется, этот вопрос — продолжение нашего разговора про дистанцию. Во время работы над книгой между нами выстраиваются интенсивные отношения, но, конечно, героиня остаётся книжной героиней. После завершения работы, я выстраиваю отношения уже не с ней, а с читателями. Общаюсь с ними, собираю отклики, даю интервью или участвую в дискуссиях с другими авторами. После выхода книги акцент смещается в эту сторону, а героиня действительно отделяется. Дальше она существует уже отдельно от меня, а все мои мысли уже в следующей книге.

Недавно у меня произошел забавный случай. Я разговаривала с подругой, она говорила про книги, в которых есть тема абьюзивных отношений, и назвала «Акты отчаяния» Мега Нолан и «Вероятно, дьявол». И моей первой мыслью было: «“Вероятно, дьявол”… что-то знакомое». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, что это моя книга!

Кажется, что для читательниц, которые сталкивались с РПП, книга может стать терапевтичной. Как вы думаете/чувствуете, могут ли ваши книги помочь читателю на пути любви к себе? Была ли у вас изначально такая цель, или все происходило на интуитивном уровне?

Я даю себе отчёт, что книга, это всего лишь книга — в очень редких случаях она может сподвигнуть человека на какие-то изменения. Наш мозг должен проделать большой путь перед тем, как принять решение, но когда набирается критическая масса сомнений и подозрений, — то и книга в комплексе с какими-то другими ресурсами принесет свою пользу. Книга, попавшая в руки в правильный момент, может посеять рациональное зерно.

Мои книги очень неоднозначны. Это касается и первой книги, где речь идет про абьюзивные отношения, и второй. Финал остается открытым, фокус смещен с итога на путь героя. Всё отдаётся на суд читателю — он сам определит, что из этого хорошо, что плохо. И по-моему художественная литература не должна нести на себе ответственности помочь человеку в решении его проблем. Для этого есть жанр self-help литературы

Современные писатели часто совмещают творчество с основной работой или другими важными проектами (будь то забота о семье, о близких, учёба или благотворительность). Какую роль в вашей жизни играет письмо? Для вас это обязательная работа или творческое хобби?

Конечно, это работа, не хобби. У меня вообще очень скептическое отношение к последнему. Я уверена, что хобби — это занятие, которым занимаешься, чтобы не заниматься тем, чем действительно стоило бы заняться. Такой вид прокрастинации, который иногда перерастает во что-то большее.

Я начинала свой путь как художница, и к письму подхожу также, как к искусству. Письмо не стало для меня кардинальной переменой метода, но он, метод, как бы выкристаллизовался в другом медиуме. Мне близок подход постструктуралистов, которые считают, что искусство не имеет какой-то цели, не создаётся для чего-то, не несёт утилитарной функции, оно просто существует в поле игры смысла. И для меня письмо — это попытка выразить невыразимое через символический порядок.

В конце хочу немного поговорить об отдыхе. Берёте ли вы паузы от письма и чем занимаетесь в перерывах?

Да, я беру паузы, но они скорее вынужденные, чем запланированные. Я не беру их специально, чтобы отдохнуть, они случаются по каким-то другим обстоятельствам, не всегда благоприятным. Бывает, что не получается написать эпизод так, как ты хочешь, это фрустрирует, и ты просто откладываешь на какое-то время. Иногда такие паузы затягиваются, но они нужны, чтобы собрать больше материала, больше смыслов, символов. Я жду, когда накопится критическая масса впечатлений, которые лягут на бумагу. И это мучительно. Кажется, что теряешь время, делаешь что-то не то, вместо того, чтобы писать. От перерывов, будь они запланированными или незапланированными, наверное, больше устаёшь, чем отдыхаешь. Долгие паузы порождают страх: а сможешь ли ты ещё что-то написать? Может быть, у тебя уже ничего не получится.

Очень вас в этом понимаю. Есть ли у вас есть личные ритуалы, которые помогают подпитать воображение в моменты, когда случаются вынужденные остановки, или просто «не пишется»? Может быть, то же искусство. Вы любите ходить в галереи, слушать музыку, или есть что-то еще, что помогает вам освежить и возобновить работу над своей историей?

Да, искусство действительно мощный фактор вдохновения. Раньше я много ходила по галереям, музеям. Сейчас времени на это меньше, но искусство также можно изучать, находясь в уединении дома. Сейчас я ищу материал в сферах, не связанных с художественной литературой, но тоже в текстовом поле — в искусстве или в философии. Это тоже тексты, но другого плана. Мне очень помогает изучение жизни и творчества художников. Философия тоже мощнейшее поле, которое позволяет не только переключаться, но и заставляет мысль работать. Чувствуется, что мозг шевелится, и это способствует тому, чтобы самой тоже писать что-то, что было бы интересно тебе и, может быть, другим.