В рамках Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова на Малой сцене Театра Наций состоялась премьера спектакля «Жюли» по пьесе Августа Стриндберга. Это первая работа в России режиссера из ЮАР Джеймса Нобо, художественного руководителя Joburg Theatre, Roodepoort Theatre и Soweto Theatre. Справедливости ради, стоит сказать, что любопытно и волнительно было бы увидеть национальную драматургию в постановке Джеймса Нобо, а отнюдь не скандинавскую. Географическое расстояние, конечно, неважно, если встреча автора и режиссёра происходит на плоскости единства мироощущения. Но этого в данном случае не произошло.

Сюжет из 19 века сегодня может показаться неправдоподобно-архаичным: переспать с мужчиной вне брака давно перестало быть чем-то зазорным и уж тем более смертельным. А вот второй конфликт – дистанция между богатыми и бедными не сократилась сквозь века. Именно социальный разрыв и становится предметом сценического препарирования обитателей дома графа. На сцене всё выглядит эффектно: опалённый длинный стол, треугольники мха, огромные окна и безрукая скульптура Иисуса. Много лет назад дом был подожжён и теперь выглядит нежилым и холодным. Кажется, что кроме призраков здесь никто жить не может, но это не так.

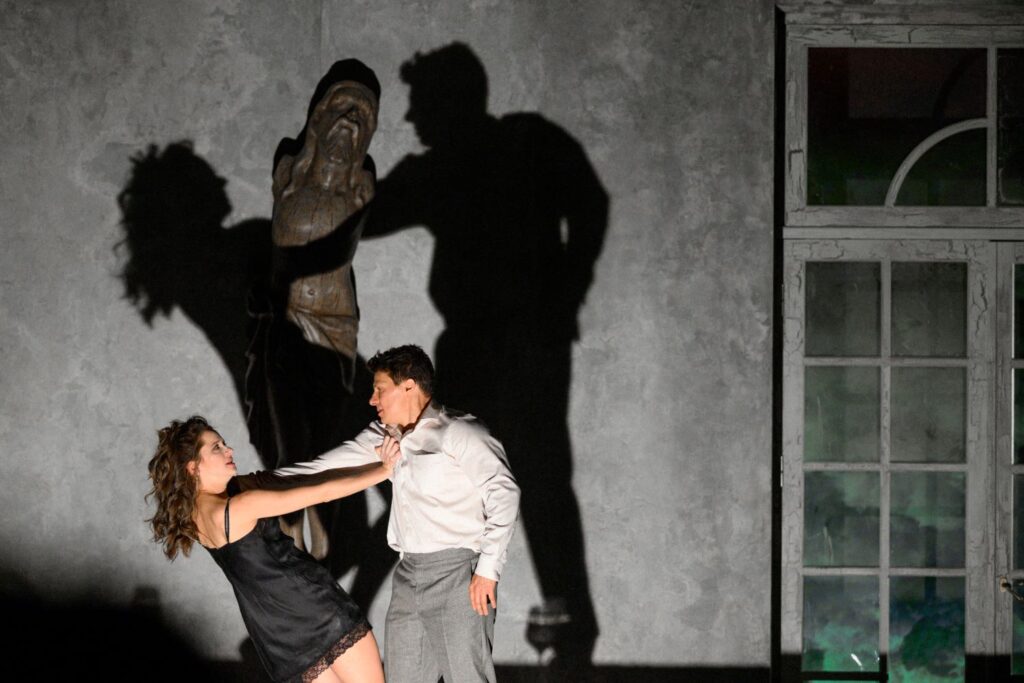

Сюжет Стриндберга разворачивается в ночь на Ивана Купала, когда принято гадать и прыгать через костёр. Таинственное настроение праздника усиливает бездна за оконными стёклами: время от времени тьму будут разъедать фигуры и мутный водоворот, манящий и пугающий (художник-постановщик Анастасия Юдина). На таком фоне образ Жюли выглядит подчёркнуто демоническим. Ольга Лерман играет нарочито, эмоционально, крикливо, создавая портрет неврастенички, в которой ничего кроме вульгарности и пустоты не ощущается. Даже в финале, всматриваясь в фигуру Спасителя, Жюли выглядит не раскаявшейся грешницей, а просто протрезвевшей барышней. Пластически характер проработан изящно: актриса умеет говорить жестами и телом, впиваясь в пространство подобно витиеватому растению. Ольга Лерман и Александр Новин, исполнитель роли лакея Жана, создали любопытный актёрский дуэт, которому есть что перестраивать внутри, куда двигаться, искать интонации. Александр Новин не высекает портрет грубого раба, напротив, актёр играет в чем-то даже простака. Делает это порой слишком аккуратно, но всегда правдоподобно и технично.

Кристина Серафимы Гощанской – это удача спектакля. Портрет набожной кухарки не назовёшь эпизодическим, в нём достаточно самоиронии и ярких черт, которые приковывают внимание. Актриса не боится балансировать между экспрессивностью и самоиронией. Из такого микса родился живой образ, в меру красочный и точно уместный в общем рисунке. Чтобы прочертить в нём все жирные контуры режиссёр вводит слуг, которых нет у Стриндберга. Они становятся молчаливыми и практически безучастными свидетелями всего происходящего, расположившись напротив друг друга по бокам сцены. Хореография Лулу Млангени превращает их в полуживотных, скачущих по столу, а порой остолбеневших и потупивших взгляд. Музыка при этом часто выходит за рамки характера спектакля, будто пытаясь размыть жанр и добавить в него фарса (композитор Ванечка «Оркестр Приватного Танца»). Такой набор приёмов – музыкальных, хореографических, художественных – опровергает обвинения в натуралистичности, которые претерпевала когда-то пьеса. Современный взгляд на историю гибели дочери графа становится объектом эстетических изысков, а не психологического погружения. Но и это требует гармонии. А её достичь вне скрупулезного подхода к тексту невозможно.

В финале ощущается недосказанность. Будто красивая картинка не смогла заговорить, окаменев и умолчав о главном. О том, что так и не было здесь найдено.