Ника Юрасова (тг-канал Nika’s Tsundoku Club)

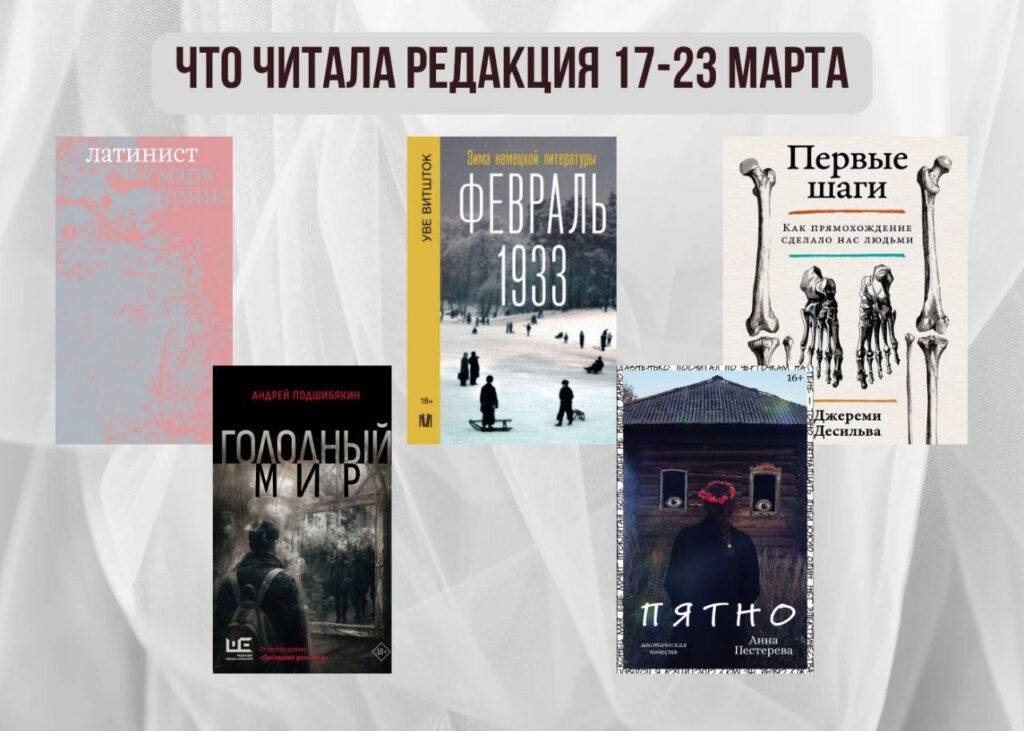

Марк Принс. Латинист / пер. с англ. А. Глебовской — СПб.: Polyandria NoAge, 2025. — 352 с.

Тёмная академия о людях чуточку старше, чем мы привыкли — университетском молодом профессоре Крисе и его подопечной Тессе, которая только начинает свой преподавательский путь под его протекцией. Впрочем, всё переворачивается с ног на голову уже в самом начале, когда выясняется, что наставник ведёт нечестную игру против успешной карьеры своей протеже.

Не особенно мимикрируя под фем. роман, (разве что в первой половине текста) — «Латинист» почти сходу показывает себя книгой о не самых приятных людях из академической среды, амбициозных в нехорошем смысле, идущих по головам и совершенно не умеющих в эмпатию. Миф о Дафне и Апполоне играет в истории не последнюю роль, однако, в современном его прочтении, где мир слишком сложен, чтобы делить людей на жертв и мучителей, где Дафна — не такое уж и дерево (как верно подметила моя подруга после прочтения романа), а Апполон — не такой уж и бог-врачеватель.

Даша Колганова (тг-канал Империя должна прочитать)

Уве Витшток. Февраль 1933. Зима немецкой литературы / пер. с нем. А. Рахманько — М.: АСТ, 2024 — 324 с.

С конца января по начало марта 1933 года произошли события, которые окончательно добили умирающую Веймарскую республику и укрепили власть Гитлера. На основе исторических свидетельств немецкий литературный критик Уве Витшток разворачивает повествование об этой переломной точке в судьбе немецкого общества. Он виртуозно передаёт дух тех тревожных дней. Культурную жизнь немцев с невероятной скоростью стягивали тиски цензуры и пропаганды. На особом контроле оказалась литература. Книги неугодных писателей, драматургов, поэтов сжигались на кострах прямо на центральных площадях немецких городов. Их самих преследовали, убеждали примкнуть к партии нацистов или просто молчать. Каждый реагировал на эти обстоятельства по-разному: кто-то подобно семье Манн уезжал, кто-то как Готфрид Бенн оставался. Пока одни не изменяли себе, другие, наоборот, перековывали собственное «я». Неважно, какую в итоге сторону выбирали эти творческие личности. Важно то, что их объединяло: все они оказывались перед непростыми моральными выборами. Увы, вновь и вновь перед ними встают люди, живущие в других странах при авторитарных и диктаторских режимах.

Майя Ставитская (тг-канал Book Addict)

Джереми Десильва. Первые шаги: Как прямохождение сделало нас людьми / пер. с англ. Н. Кияченко — М.: Альпина Нон-фикшн, 2025 — 422 с.

В противоположность энгельсову «Труд сделал из обезьяны человека», палеоантрополог Джереми Десильва убеждён, что людьми сделало нас прямохождение, о чём столь же прямо заявляет дополнением к заглавию «Первых шагов». Именно отказ от передвижения на четырёх конечностях, так дорого обошедшийся нашему опорно-двигательному аппарату, обеспечил дальнейшую социализацию, развитие речи и мозга, и прочие ништяки, сделавшие нас тем, кто мы есть. Больше того, сострадание и альтруизм не в последнюю очередь связаны с хождением на двух ногах – странно, что динозавры, которые апробировали этот способ на миллионы лет раньше нас и практиковали на порядок (несколько порядков) дольше, не оставили свидетельств развитой альтруистической цивилизации. Энтузиаст ходьбы, Десильва занятно рассказывает об истории и физиологии процесса, приводит множество примеров её благотворного влияния на психофизическое состояние человека и утверждает роль ходьбы в профилактике самых разных заболеваний: от сердечно-сосудистых до онкологических. К сожалению, не подтверждая ссылками на конкретные эксперименты.

Анастасия Усова (тг-канал Дом Астерия)

Андрей Подшибякин. Голодный мир. — М.: АСТ, 2025. — 352 с.

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Андрей Подшибякин обнаружил, что он у себя в постели превратился в нишевый парфюм (вы такие знаете — с ароматом ладана, бетона и лёгкой ноткой бамбука в улиточной слизи). Пусть и через неуклюжую метафору, но именно так легче всего обрисовать литературную область, обживаемую текстами Подшибякина. Здесь русский криминальный хоррор беспроблемно венчает мистическое с гопарским, а барочный, роскошный пейзаж ада встречается с лысиной местного авторитета и пацанскими разборками за углом. Секунду назад веселящий образ риелторши с палёным Louis Vuitton сменяется висцеральным ужасом от внезапного осознания смертности. Новый сборник построен исключительно на таких контрастах и довольно абсурдных — а потому и симпатичных — зарисовках: лифты из Москва Сити доезжают прямиком до приёмной дьявола, хтоническая нечисть заселяет комическое Зекзюлино (и там же ностальгирует по Советскому Союзу). Назвать всё это guilty pleasure почти преступно; серьёзность тона прерывает очередную бандитскую разборку, чтобы выплеснуть из межпространственной щели что-то похожее на Кинговскую «серую дрянь», и в этой «дряни» читателю открывается самая суть экзистенциальной бездны. Берегите ваши Self и поосторожней со здоровым образом жизни — поговаривают, это привлекает демонические сущности.

Маша Фадеева (ТГ-канал Проснись и ной)

Анна Пестерева. Пятно. — М.: Альпина. Проза, 2024. — 182 с.

Мистическая повесть о том, как чувство вины делает человека заложником своих же убеждений, превращает в безликое пятно.

Настя живёт в безымянном городке, верит, что удалённая работа откроет ей двери в благополучие. У неё подруга и бывший муж, которые во всём её поддерживают. Убеждённая, что для счастья не хватает только подержанного ноутбука, Настя едет за ним в неизвестную деревню. Но до места так и не добирается. Сбившись с пути, она становится заложницей Дома и проводит в заточении три недели под надзором некоего Пятна. Вернувшись, она никому об этом не рассказывает, но пережитое держит её в страхе. Чтобы снова стать собой, ей придётся ещё раз встретиться с Домом и вспомнить всё, что с ней произошло.

«Пятно» — история о том, как мы определяем границы возможного, заключаем себя в эмоциональную тюрьму, из которой не можем выбраться. Герои Анны Пестеревой наказывают себя добровольным заточением по разным причинам: от чувства вины, безысходности, одиночества иногда даже того не замечая. Часто мы становимся заложниками места, в котором родились и прожили бо́льшую часть жизни. Память привязывает нас к дому, и чем дольше мы с ним остаёмся, тем крепче становится связь. Но мы способны освободить себя сами, если сумеем найти силы себя простить.