Рецензия на спектакли Бориса Павловича по «Ловле форели в Америке» Ричарда Бротигана должна выглядеть совсем не так. А может быть, как текучая поэма, поблескивающая неуловимой внутренней рифмой. Или ночной озерный пейзаж, писанный фосфоресцирующими красками. Или разрисованная фломастерами анкета для всего класса — с вопросами и секретиками. Или игра на целый летний день — со сложными (не для взрослых) правилами и инвентарем в виде цветных мелков, прозрачных камушков и большого мяча с глазастой рыбиной, издающего при ударе о землю странный водяной звук (был у меня такой, когда мне было три). В общем, как что-то конгениальное их неверной многомерности, зеркальной прозрачности и трепетной человечности. Но она, увы, всего лишь текст. И там, где она не умеет ответить, ей остается описывать и комментировать.

Сам Павлович в постановках последних двух лет поступает наоборот: не комментирует и не описывает реальность, а отвечает — ей и на нее. Спектакль «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» в Театре им. Ленсовета помогал зрителю искать опору в ситуации слома знаковых систем и обрушения смыслов. «Конец света, моя любовь» в Театре Ненормативной Пластики становится сеансом коллективного проживания травмы и как будто протягивает руку бредущему сквозь развалины. «Ловля форели» выглядит укрытием для усталого путника — одеяльным шалашом с перекрестка детства, литературы и мечты, где горит фонарик, лежат книжки и рассвет еще нескоро. Пространством, где можно (и достаточно) просто быть — что мы все когда-то умели, а теперь в большинстве своем забыли.

Лучшего строительного материала, кажется, не найти. Бродяга-битник Ричард Бротиган с детства прятался от нищеты и недолюбленности в царстве воображения. Он находил там самые яркие и чистые краски — и не жалел их для действительности, населенной людьми, зверями и вещами, одинаково живыми, нелепыми и прекрасными. А та начинала сверкать и переливаться: деревянные лестницы текли ледяными ручьями, пустые жестянки с бедняцких могил взмывали в небо, чтобы превратиться в звезды, даже деревенский сортир оказывался существом с доброй и верной душой.

Негаданное богатство, известность и место в пантеоне американских классиков Бротигану принесла как раз «Ловля форели в Америке» — лирически-сюрреалистический роман в рассказах, который щедро вписывает в пасторальный пейзаж США «тучных» 60-х непризнанных художников, непутевых школяров, сварливых стариков, сумасшедших домохозяек, алкашей и проституток. Пейзаж при этом, правда, приходится немного вывернуть. В этом искажении всяческих логик, бунте против видимостей и приличий, нежной внимательности к чудакам и изгоям достаточно параллелей, близких сердцу русского человека — от Хармса до Венечки Ерофеева.

Не удивительно, что Бротиган так уютно устраивается в петербургской коммуналке. И без проблем сходит за своего, потому что здесь в разгаре 90-е, когда с экранов ручьем льются будни полувыдуманных американских городишек. И оказывается заводилой на вечеринке!

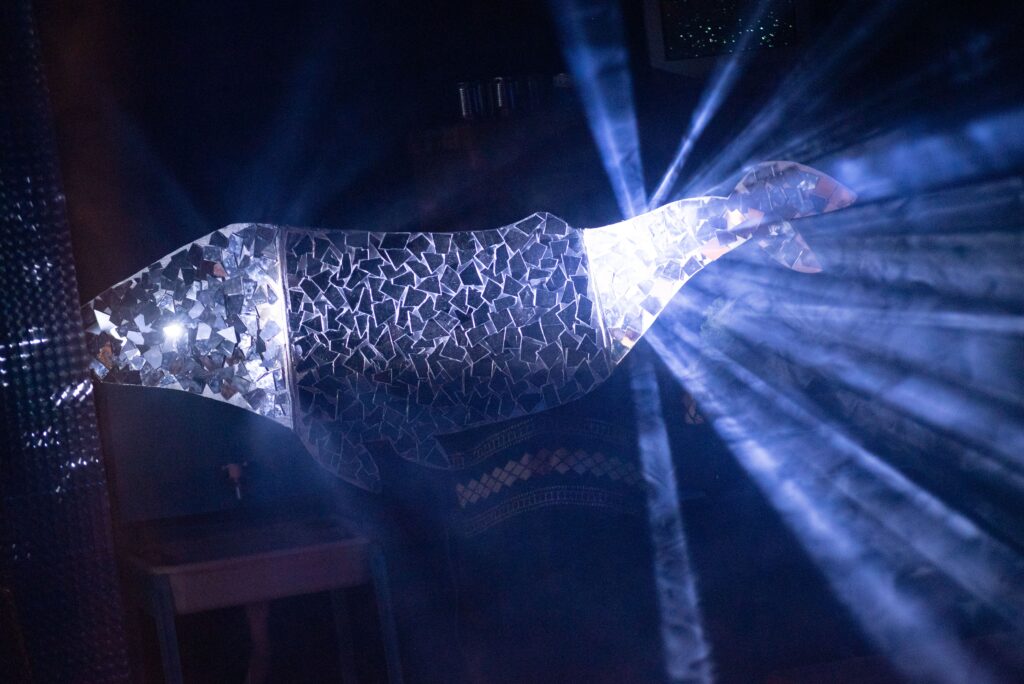

Потому что «собрать вечеринку», по Борису Павловичу, — это и есть задача режиссера. Судя по тому, что результатом его лаборатории с актерами театра Karlsson Haus стали два разных спектакля вместо одного, эта вечеринка удалась. Как будто друзья встретились поиграть, прихватив любимое: тут есть пластмассовые, бумажные и перчаточные куклы, марионетки, пистолетики и оловянные солдатики, модели машин и игрушечные здания, самодельные маски, а еще — игра выходит из берегов — шоссе из халата, река из фольги, рыбы из ложек, смешная рожа с глазами из рулонов туалетной бумаги…

И, конечно, загадки и шарады от Бротигана, который разные слова и понятия в своей книге заменял на «Ловлю форели в Америке». И сами его персонажи, ведущие себя как дети, непонятно как попавшие во взрослые тела. Их невинность, наивность, изумленный взгляд на мир и вибрирующая образность этого мира, готового ответить каждому их движению, тебя самого словно выманивают в пространство детства, вовлекают в игру.

Фрагментарность и калейдоскопичность романа оказываются кстати: как будто несколько книг разрезали на кусочки и перемешали в большом аквариуме. А ты вылавливаешь один за другим и складываешь в мозаику. И, уйдя с головой в процесс, вдруг вспоминаешь, каково это — когда смотришь на всё снизу. Когда самое невероятное принимаешь не судя и не оценивая. Когда смутно представляешь себе смерть, но можешь поверить, что человек после нее превращается во что-нибудь — например, в ручей. Когда вещи вокруг тебя живые — и даже лампочка может влюбиться. Когда всё страшное и грустное — понарошку: например, пьяница — и тот лимонадный. Когда у людей вокруг нет имен — и они просто дяди и тети. Когда ты выхватываешь из гудящего эфира фрагменты полузапретных фильмов с убийствами и неприличностями и истории про взрослых, которые выглядят чем-то столь же ненастоящим — но в целом живешь собственной, насыщенной жизнью.

Найти путь в прошлое тем легче, что вокруг многое — как тогда. Художник спектаклей Ольга Павлович собирает узнаваемые детали: растворимый лимонад Zuko, соленья в трехлитровых банках, ковер на полу, Барби с Кеном, кинескопный телевизор с белым шумом — и составляет из них парадоксально красивые образы, одновременно поэтичные и слегка неуклюжие. Ровно настолько, чтобы они выглядели не художественными, а настоящими — только чуть приукрашенными и искаженными давностью лет. Так, что они не возвышаются над зрителем, а окружают его пестрой стайкой и заверчивают в вихре полуфантазийных воспоминаний.

Чем глубже погружение, тем больше вспоминается подробностей, общие ассоциации тянут за собой личные, уже не прогнозируемые. И одной стороной сознания я всё понимаю, а другой изумляюсь по-детски: откуда вы знаете? Про тигровую лилию в моем первом учебнике английского; про новогоднюю елку из лап, которую нужно было ставить одной стороной к стене, чтобы получалось красиво; про то, как из-за соседского ремонта к бабушке домой из подвала прибежала крыса — и она ловила ее вот так же, со свечкой?..

Люди, вещи, истории кажутся смутно знакомыми — впечатление усугубляется, если сразу же смотреть второй спектакль. Это было прошлым вечером. Или давно, лет 25 назад? Или в кино? Или во сне? Внезапно я вспоминаю картинку: у нас в ванне плавает большая рыба — и задумываюсь, было ли это на самом деле. Толща времени над головой нарастает, в какой-то особенно густой момент рассветной части сквозь музыкальное колыхание откуда-то сверху раздается громкий стук сердца… Кстати, вы слышали, что ранние эмбрионы человека и рыбы почти идентичны?

Да, когда-то я была немного рыбой и всё про жизнь знала — а потом забыла, как любой младенец. И уже, конечно, не вернусь и не вспомню. Но могу поймать ощущение — хотя бы на миг, пока оно не сорвалось с крючка.

Столкновения собственных, актерских, бротигановских историй порождают блики, брызги, фонтаны ассоциаций, где, ловя одну, упускаешь сотню. Как незадачливый рыбак из финала обоих спектаклей, который семь лет ведет счет упущенным форелям. Хотя нужны ли они все? Может быть, достаточно одной — той самой, которая будет только твоя?

Кстати, если поговорить с другими зрителями после, можно понять, что им привиделось-запомнилось-понравилось очень разное. «Закатная часть больше про смерть, рассветная — про любовь». «Закат нужно смотреть первым». «Начинать лучше с рассвета». «Закатная — больше про “ловить”, рассветная — про “плавать”»…

В общем, вместо того, чтобы дать зрителю рыбу, чтобы он был сыт один раз, режиссер дает ему большую воду, чтобы он наловил себе сколько угодно рыб. Или посмотрел на себя внимательно в единственном некривом зеркале в округе и понял, что непойманная рыба важнее пойманной. Или плеснул форелевым хвостом — и скрылся в глубине.